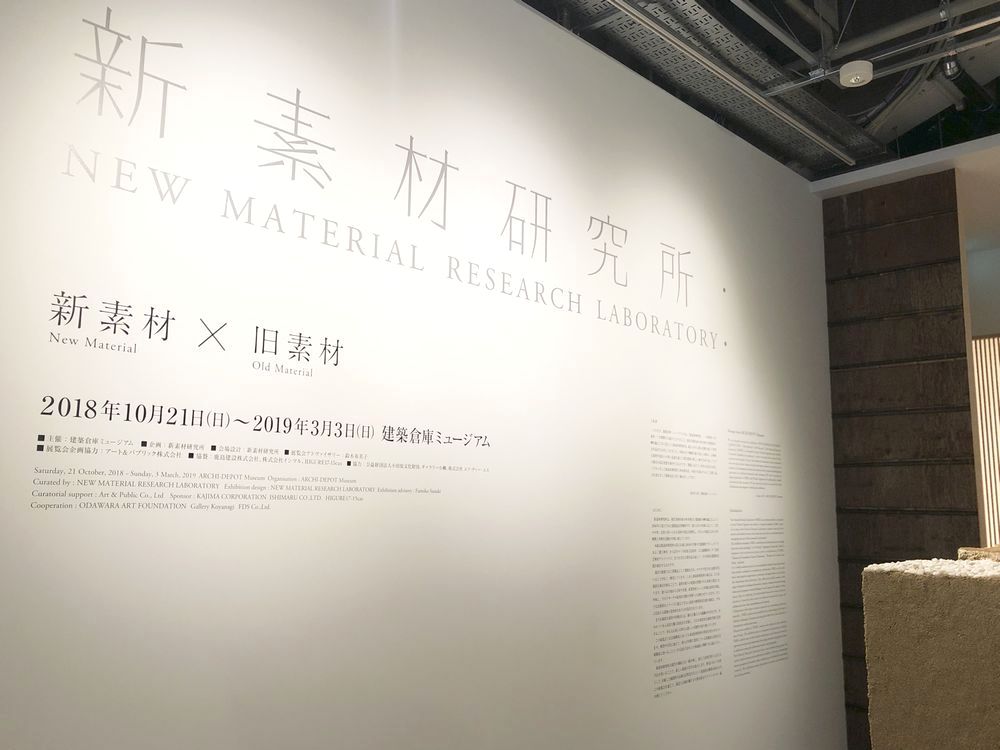

新素材研究所・-新素材×旧素材-

| 会期 | 2018年10月21日(日)~ 2019年3月3日(日) |

|---|---|

| 会場 | 建築倉庫ミュージアム |

| 住所 | 東京都品川区東品川2-6-10[地図] |

| アクセス | 天王洲アイル駅 徒歩4分 |

| 公式サイト | 建築倉庫ミュージアム |

展覧会の内容

古代・中世・近世に用いられた古材や技法を現代に再編し取り入れる新素材研究所の展覧会『新素材研究所・-新素材×旧素材-』へ行ってきました。

伝統的な職人技術と最新技術を融合し現代的なディテールで仕上げる活動の軌跡を紹介します。

2008年に建築設計事務所の 新素材研究所 を設立した現代美術家の杉本博司氏と建築家の榊田倫之氏。

日本の古美術・古建築・古典文学への造詣が深く古美術商としての経験を持つ杉本氏。

現代の日本建築から顧みられなくなりつつある旧素材を救いたい。

旧素材こそが最も新しい素材であることを実証したいという思いで活動を続けています。

その昔とある展覧会で建築写真作品を依頼されたのを機に建築写真を撮り始めた杉本氏。

特に建築家の理屈とアーティストの使い勝手が相反する美術館の建築撮影には苦戦。

幾多の苦戦が杉本氏の感性にフィードバックし空間感を研ぎ澄ませていきました。

年齢を重ねるにつれ人生に関わってきた全ての仕事を俯瞰的に統合してみようと思い立った杉本氏。

伝統芸能の継承と現代美術の発展に努める小田原文化財団の 江之浦測候所 の構想に取り掛かります。

箱根外輪山を背景に約1万平米の敷地に広がる庭園を散策しながら海を一望できる立地。

ギャラリー棟・待合棟・茶室・門・石舞台・光学硝子舞台など。

太陽の運行を意識した建物の配置は地球と一体化し遺跡として未来に残したいという思いが込められています。

知的で雄弁な旧素材と新鮮で真っ直ぐな新素材の融合から生まれる洗練された美しさ。

温故知新の精神を軸に厳密なコンセプト設計を行うプロデュース力の高さに学びを得る展覧会でした。

展示風景

シグネチャーデザイン

異素材と組み合わせ現代的にアレンジすることで素材そのものの美しさを引き立てる。

新しい命が吹き込まれた新素材研究所の建材は素敵な年の重ね方を教えてくれます。

低焼成敷瓦

東大寺の瓦を焼く奈良の鬼師の手によるオリジナルの敷瓦。

低い温度で焼成し土の色や温度による仕上がりの色の違いがニュアンスを生み出す。

縦桟障子

横桟を一切使用せず縦桟のみで構成された障子。

障子パネルの四方枠と桟に補強スチールバーを仕込み桟の細さの限界に挑戦している。

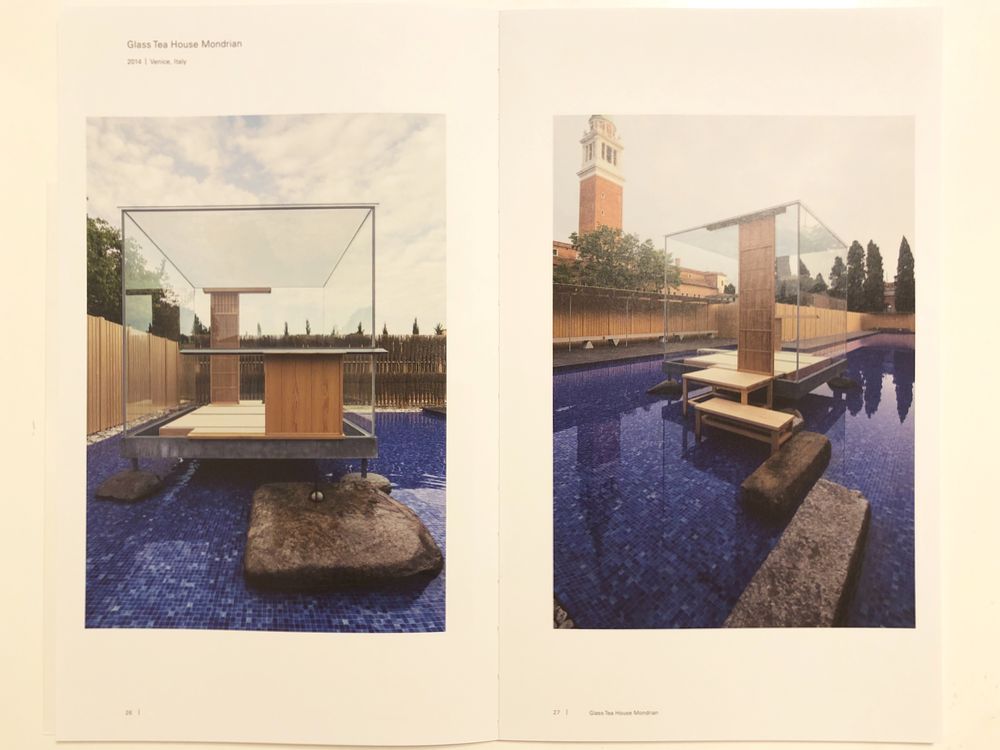

光学硝子

カメラレンズなどに使用される透明度の高い硝子。

押し出しで形作られた硝子の塊は古材とともに現代の材料としての確かな輝きを秘める。

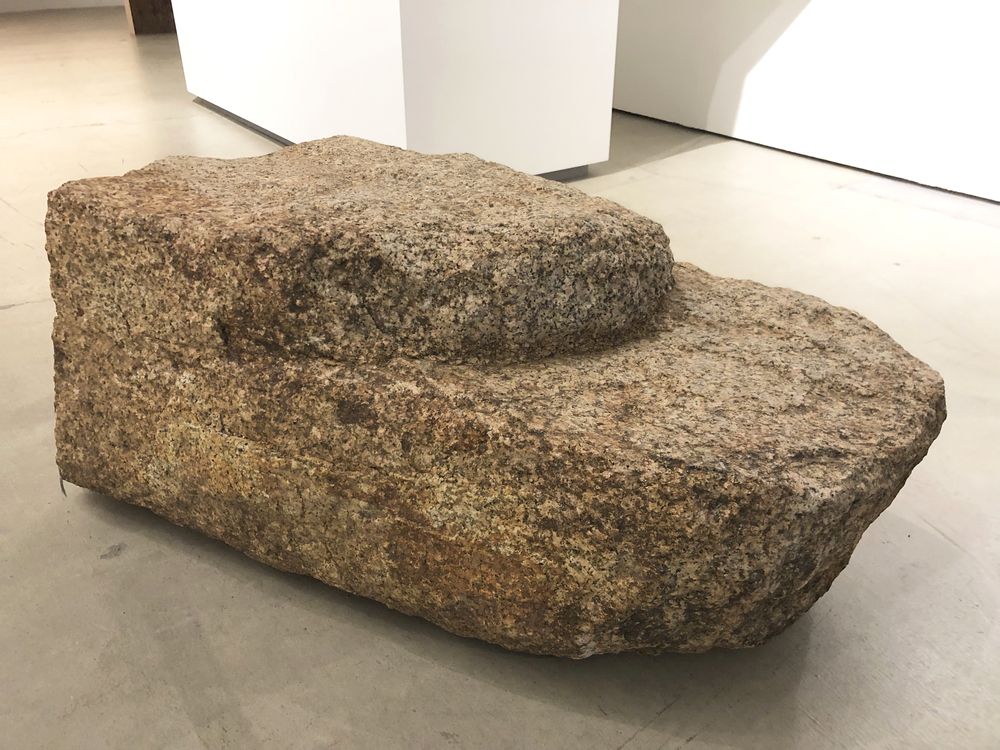

京都市電の軌道敷石

1895年に日本初の電車事業として開業した京都市電の敷石。

十数年にわたり自動車路として併用されていたために肌が摩耗して味わいがある。

ブリキ板菱葺

関東大震災以降多く見られるようになった看板建築に着想を得た菱葺。

高度な職人技でブリキをまげて貼り込み酸で洗いをかけて風合いを出している。

屋久杉

屋久島の標高500メートル以上の高地に自生する樹齢1000年以上の杉。

木目と年輪には荒々しく育った過酷な自然の痕跡が見い出せる。

箒垣

主に数寄屋建築で使用されている竹穂垣の竹穂を竹ほうきに置き換え製作したもの。

箒垣で使用している竹ほうきは小売価格が安価な中国製。

古美色

中国の明の時代に発達した鍍金技術の宣徳メッキ。

金属の表面を腐食させることで生まれる古びた色合いは独特の風合いが感じられる。