建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの

展覧会の内容

近年国際的に高い評価を得ている日本建築の本質に迫る展覧会『建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの』へ行ってきました。

機能主義の近代建築では見過ごされながらも古代から現代までその底流に脈々と潜む遺伝子を考察します。

監修を務めるのは建築家兼建築史家の藤森照信氏。

丹下健三の登場を機に、日本の現代建築は世界の先端に躍り出て今に至るが、それが可能になったのは、日本の伝統的建築の遺伝子が、建築家本人の自覚の有無とは別に、大きく関係している。

例えば、空間の感覚とか、柱と壁による木の構造とか、内外の区分とか。

そうした伝統と現代の見えざる関係について、代表的建築家の実作を取り上げて明らかにする。

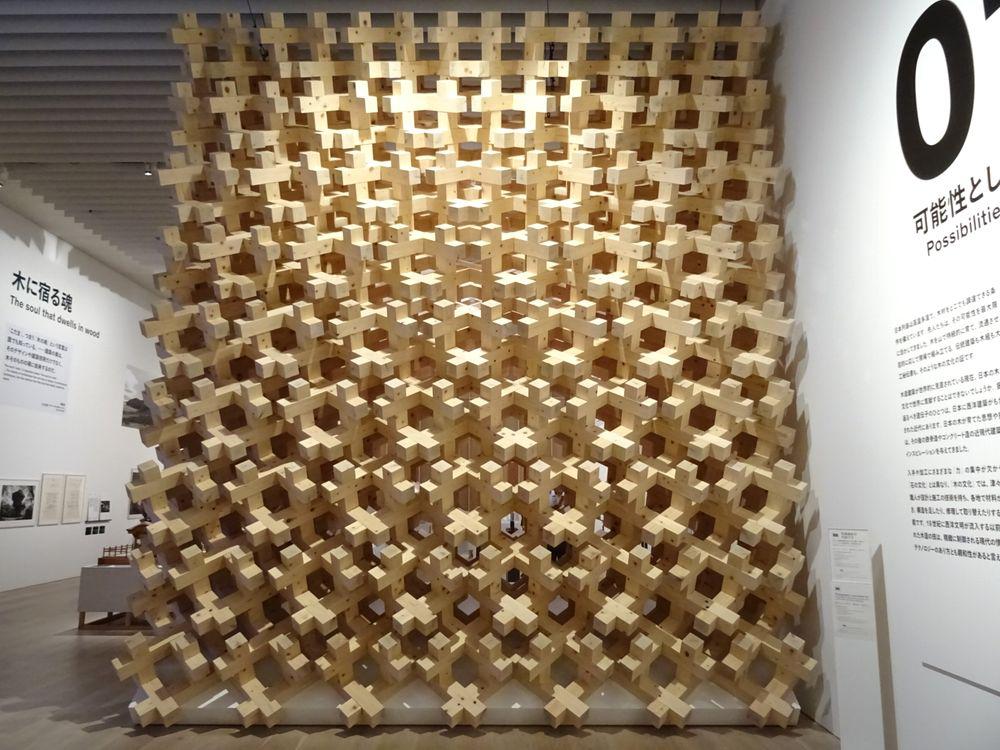

【1】可能性としての木造

国土の70%を森林が占める日本で受け継がれてきた木造文化の技と思想そして未来の可能性とは?

「古代出雲大社本殿」「ホテル東光園」「ミラノ国際博覧会2015日本館:木組インフィニティ」など15作品を展示。

「”こだま”つまり”木の塊”という言葉は誰でも知っている。建築の美は、そのデザインや建築技術だけでなく、木そのものの魂に由来するのだ。」

建築家:清家清

【2】超越する美学

もののあはれ・無常・陰翳礼讃などの言葉で表現される日本特有の美意識とは?

「伊勢神宮正殿」「孤篷庵忘筌」「鈴木大拙館」など5作品を展示。

「なにごとの おはしますかは 知らねども かたじけなさに 涙こぼるる」

武士・僧侶・歌人:西行

【3】安らかなる屋根

風景の中で象徴性を称える伝統的な日本建築の屋根が近現代の建築家に与えてきたインスピレーションとは?

「家形埴輪」「東京オリンピック国立屋内総合競技場」「荘銀タクト鶴岡」など11作品を展示。

「祖先への郷愁としてではなくて、むしろ輝かしい構想力に満ちた現代的象徴として、民家を保存すべきである。」

建築史家:伊藤ていじ

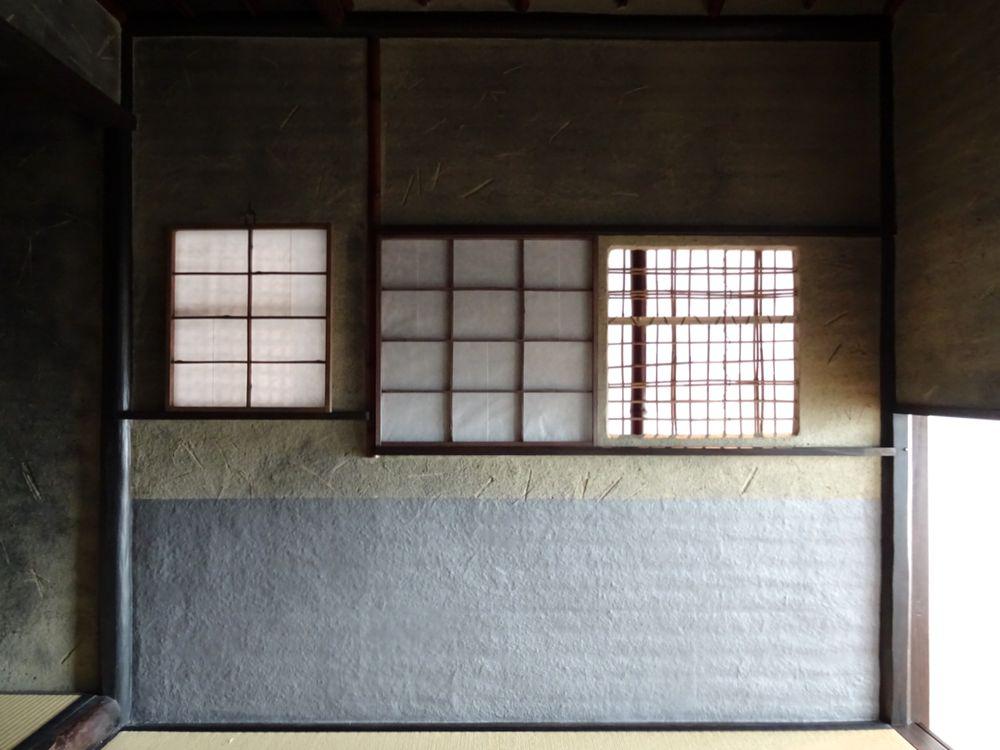

【4】建築としての工芸

建築という概念が西洋から持ち込まれる明治時代以前の日本に存在した自然を抽象化するセンスと匠の技とは?

「待庵」「日本万国博覧会東芝IHI館」「ルイ・ヴィトン松屋銀座」など11作品を展示。

「部屋の実質は屋根と壁で囲まれた空虚な空間に見い出されるのであって、屋根と壁そのものではない。」

思想家:岡倉天心

【5】連なる空間

建築は内外を壁で仕切らずとも成り立ち素材そのものの表現で品位が保てることを世界に示した日本建築とは?

「桂離宮」「丹下健三自邸」「Power of Scale」など13作品を展示。

「境界は一本の線ではない。ぼんやりとした境界とでも言えるものが存在する。このぼんやりとした場の豊かさは”あいだ”などの日本の伝統的な空間観に繋がっている。」

建築家:藤本壮介

【6】開かれた折衷

6世紀に仏教とともに伝来した意匠や技術を始め様々な文化の融合や変容を経て形作られた日本らしさとは?

「第一国立銀行」「祇園閣」「静岡県富士山世界遺産センター」など7作品を展示。

「日本建築をして進歩発達せしむる。要するに、日本将来の建築の取るべき方針は折衷主義でも欧化主義でもない。それは、建築進化の原則から見れば必然進化主義でなければならないという考えであります。」

建築家・建築史家:伊東忠太

【7】集まって生きる形

長屋や寺子屋など縁が繋ぐ伝統的な公共性と現代社会における新たなコミュニティ形成方法とは?

「旧閑谷学校」「ヒルサイドテラス」「LT城西」など10作品を展示。

「建築の意味の問題というのは、建物が成立する社会や文化の網の目の中に、その建物の居場所を見つけていくことである。」

建築家:塚本由晴

【8】発見された日本

国外から発見された日本建築の伝統と国外の建築家が創造的に捉えた日本像とは?

「ルドルフ・シンドラー自邸」「旧帝国ホテル」「レス・コルズ・パベヨーンズ」など14作品を展示。

「私は昔の日本の住まいが、私自身が作り上げようとしていた近代的な標準化の完全な例であることを知った。」

建築家:フランク・ロイド・ライト

【9】共生する自然

自然に畏怖の念を抱き崇高なものとして信仰の対象としてきた日本人の自然観とは?

「嚴島神社」「聴竹居」「ラ・コリーナ近江八幡」など14作品を展示。

「日本建築が、庭園や自然と一体として連続しているのも、建築は自然の一部であるという思想の故である。」

建築家:黒川紀章

私たちが日頃意識して考えることのない日本の遺伝子とは一体何なのか?

それは「大陸から独立した島国」「雨が多く木がよく育つ気候」「四季の移ろいにより鍛えられた感性」「近代化と高度経済成長で受けた大波」など。

様々な要素に影響を受け変化してきた末に出来上がったアイデンティティ。

言語化することが難しく時に他国の人の方が敏感に感じ取っているものなのかもしれません。

建築を通して自国の歴史を知り日本建築が持つ心・技・形を整理する。

日本の遺伝子が詰まった建築という創造物を保護し未来に継承していきたいと願う展覧会でした。

北川原温設計「ミラノ国際博覧会2015日本館:木組インフィニティ」

誰でも簡単に組み立てられ組むことで強度を増す木材の可能性は無限大です。

千利休設計「待庵」

16世紀の安土桃山時代に豊臣秀吉のために建設された茶室を原寸で再現。

低く差し掛けられた土間庇。

人がくぐり抜けることができる最小限の大きさの躙口から屈むように頭を垂れ中へ。

木・藁・土・紙・竹などの軽い自然素材のみを使用。

わずか2畳のスペースに作り出された人が相対する空間。

貧粗・不足の中に心の充足を見い出そうとする日本の美意識”わび”が充満しています。

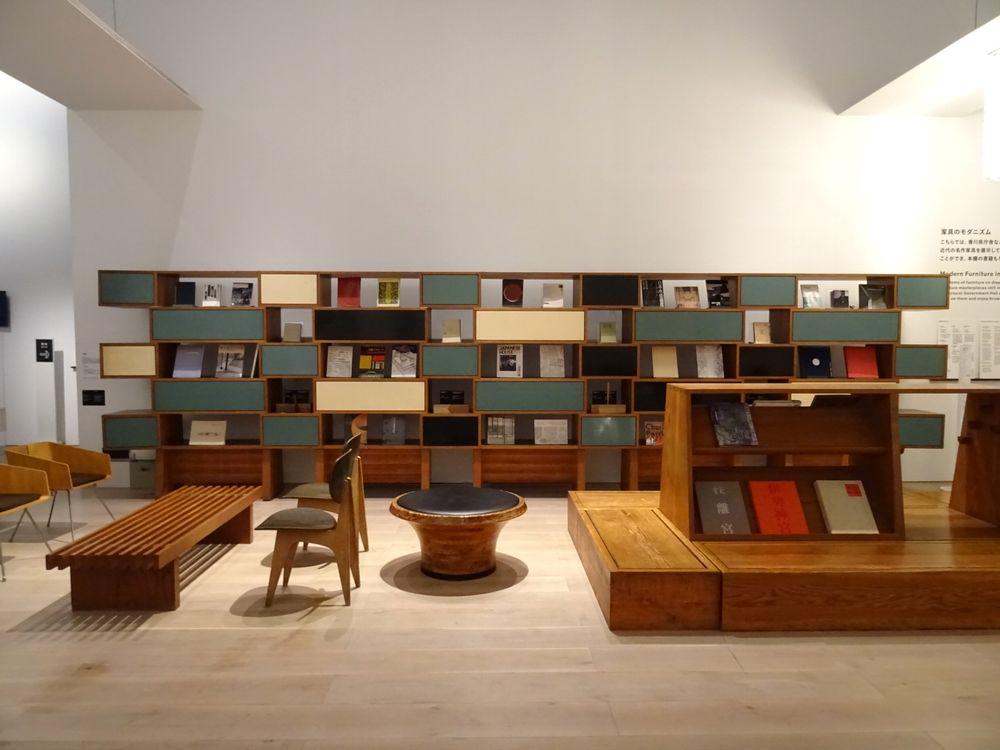

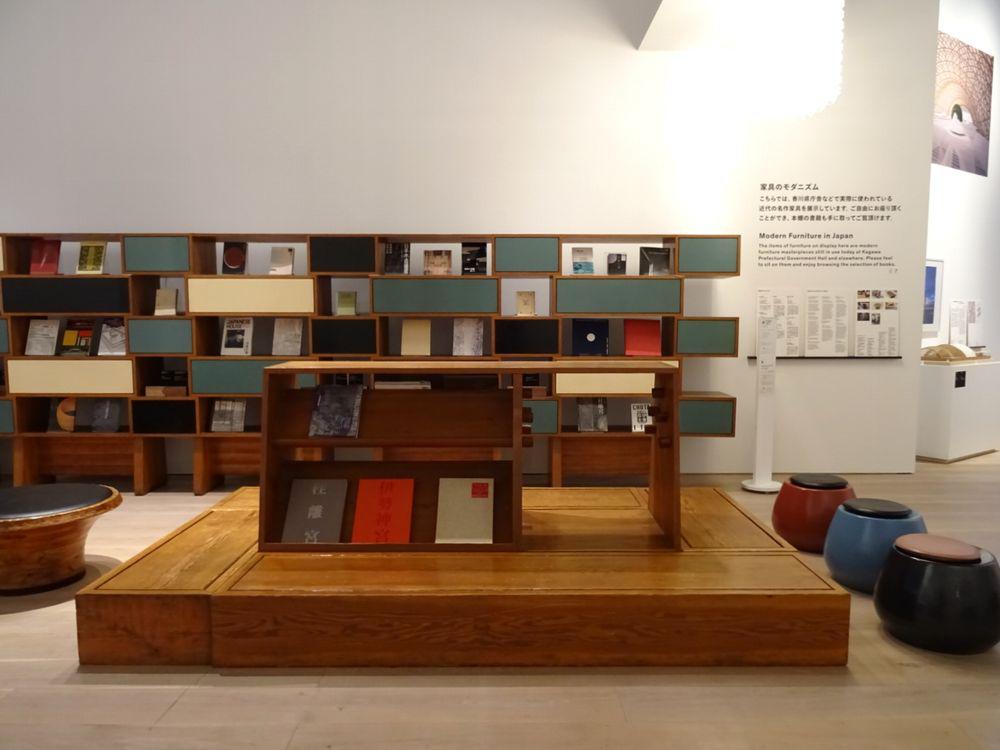

戦後のモダニズム建築を彩ってきた名作家具に座れる「ブックラウンジ」

【一番奥】丹下健三計画研究室設計「香川県庁舎:執務室間仕切り棚」

【一番左】大江宏設計「香川県文化会館:椅子」

【中央左】丹下健三計画研究室設計「香川県庁舎:クローク荷物置き」

【中央右】長大作設計「香川県立五色台少年自然センター:椅子」

【一番右】剣持デザイン研究所設計「香川県立体育館:木製椅子」

【中央】丹下健三計画研究室設計「香川県庁舎:マガジンラック付きベンチ」

【一番右】丹下健三計画研究室設計「陶製椅子」

日本の民家や丹下健三関連の名書が並びます。

丹下健三設計「丹下健三自邸」

1953年に東京の成城に竣工した木造住宅。

今は無き名作を3分の1のスケールで宮大工が再現。

軒を室内まで連続させるため2階の外周欄間部分を全て透明なガラスで仕上げた軽やかな空間。

和風でありながらモダニズムの諸芸術が統合された近代建築が誕生しました。