シェルターインターナショナル学生設計競技2018

| 会期 | 2018年12月8日(土)13:00~17:45 |

|---|---|

| 会場 | 建築会館 |

| 住所 | 東京都港区芝5-26-20[地図] |

| アクセス | 田町駅 徒歩4分 |

| 公式サイト | なし |

内容

建築を学ぶ世界中の学生を対象としたアイデアコンペの公開最終審査『シェルターインターナショナル学生設計競技2018』へ行ってきました。

「”みんなの家”って何だろう」をテーマに規模・立地・用途・プログラムを想定した個性溢れる作品が集結。

伊東豊雄・トム へネガン・古谷誠章・大西麻貴・百田有希が審査委員を務めます。

審査委員長伊東豊雄氏からのメッセージ

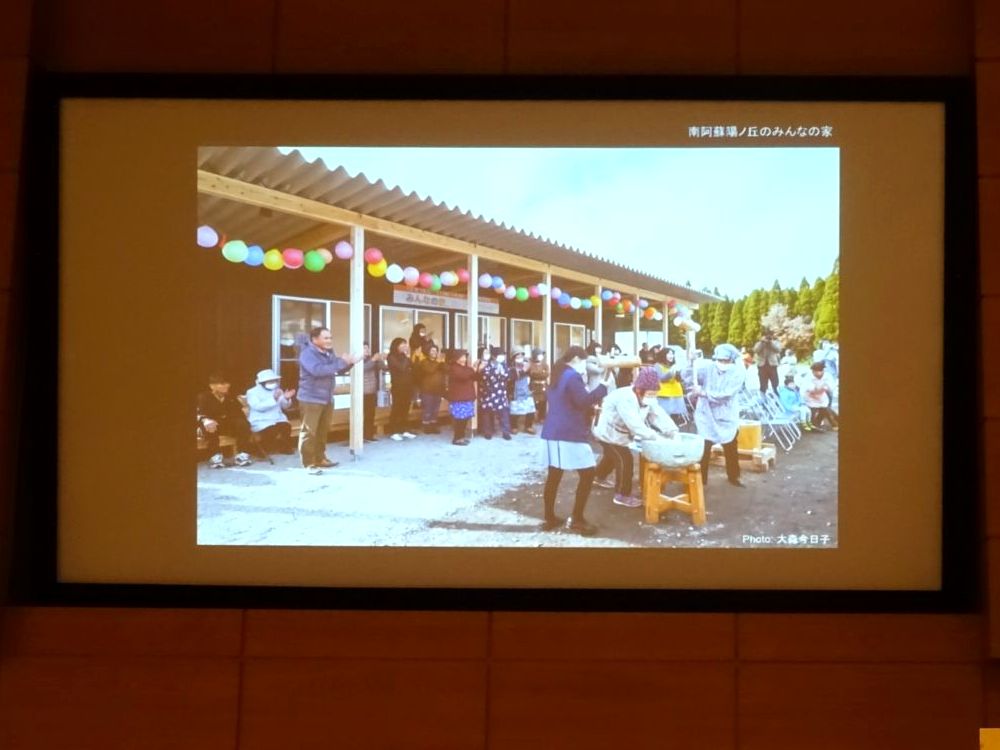

2011年の東日本大震災後、三陸の町には16軒の”みんなの家”がつくられました。

また2016年の熊本地震に際しては、仮設住宅団地内に93軒の”みんなの家”がつくられました。

当初”みんなの家”は、被災した人々や子供達が寄り添って生きるための小さな集まりの場としてつくられました。

家を失い、途方に暮れている人々が話し合ったり、食事が出来る心和む場を提供したいと考えたからです。

しかし”みんなの家”はつくられるにつれて、より大きな意味を持つと考えるようになりました。

それは単なる被災した人々への支援だけでなく、建築家にとっての社会性とは何かという建築家自身に向けられた問いかけであるという意味です。

建築家は一体誰のために建築をつくっているのでしょうか。

この問いに対し、ほとんどの建築家は社会のためと答えるでしょう。

でもその社会は建築家の独りよがりになってはいないでしょうか。

現実から遊離して、現実の外から他者として、抽象的に社会を眺めてはいないでしょうか。

建築家はもっと生活者と同じ目線に立って、社会の内側から現実の社会を眺め、その地点から提案をする必要があるように思います。

”みんなの家”は生活者と一緒に考え一緒につくることを前提とします。

それは最早被災した人々を支援するための建築の先に、これからの公共建築の最も根源的な意味を問う建築なのです。

”みんなの家”の先にある一生活者としての提案を求めます。

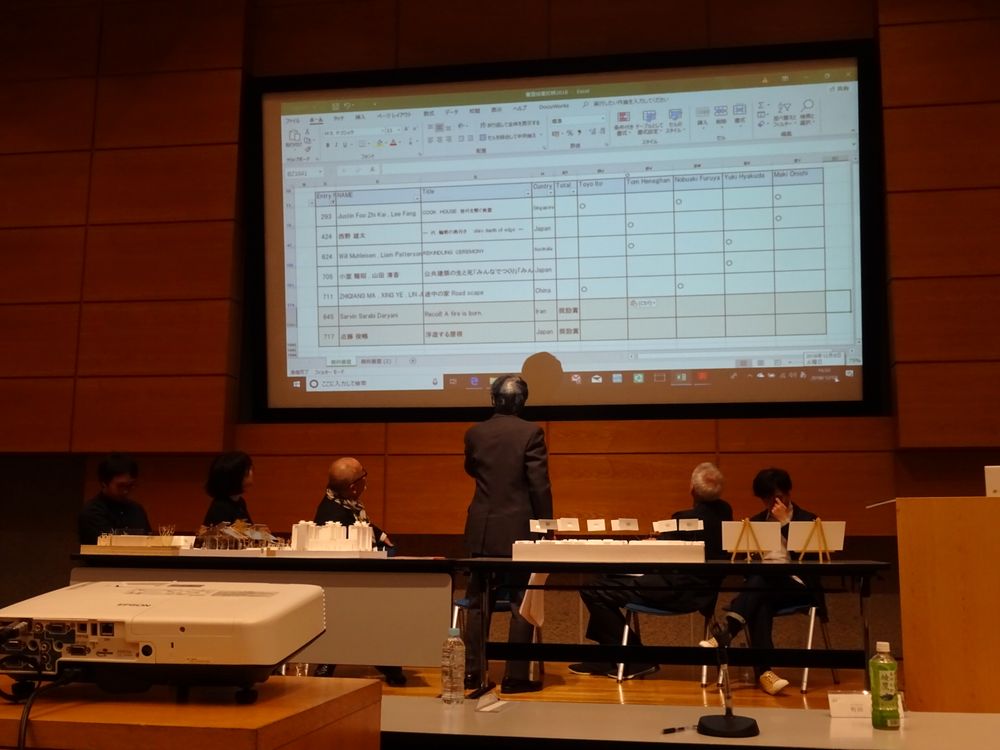

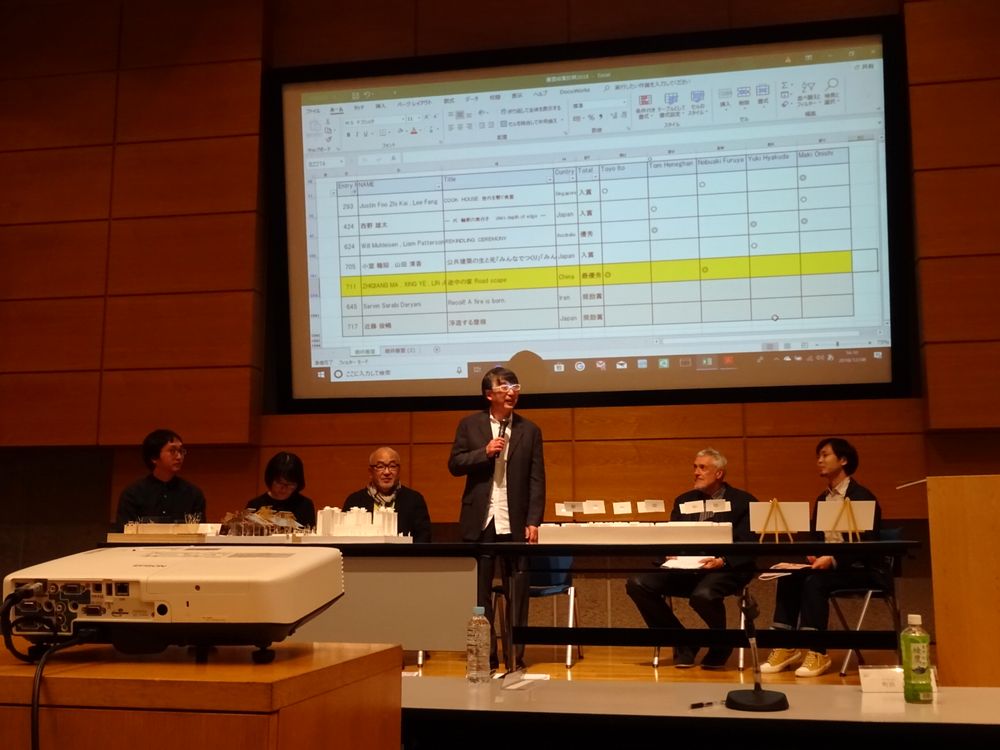

応募総数186作品の中から最終審査に残った最終審査5作品と奨励賞2作品のプレゼン。

提案内容に対する思考の浅さや視野の狭さをストレートに指摘される学生たち。

鋭いプロの質問に戸惑いながらも自分たちが思う”みんなの家”を懸命に説明。

作者の意図やコンペのテーマとの関連性を正確に読み解こうとする建築家たち。

人それぞれに解釈が異なるがゆえに納得するまで繰り返される熱い議論。

管理人が思うプレゼンの注意点4つ

応募時の図面と説明文が抽象的だったり分かりにくいと審査員に伝わらず評価しようがない。

無理に新しい建築を作るのではなく既存の課題を解決するための建築を設計してほしい。

利用例を想定した心動かされるストーリーが充分に用意されていないと審査員の質問に応答できない。

審査員が時折出す補足コメントは助け舟であることに気付いて臨機応変な切り返しがほしい。

クライアントはもちろん社会を幸せにする建築を作っていってほしい。

株式会社シェルタ―代表取締役木村一義氏からの温かいエール。

学生たちの多様な提案を通して人に必要とされ愛される建築とは何かを考えさせられるコンペでした。

会場風景

建築会館の会場風景。

株式会社シェルタ―代表取締役木村一義氏の挨拶。

入賞作品

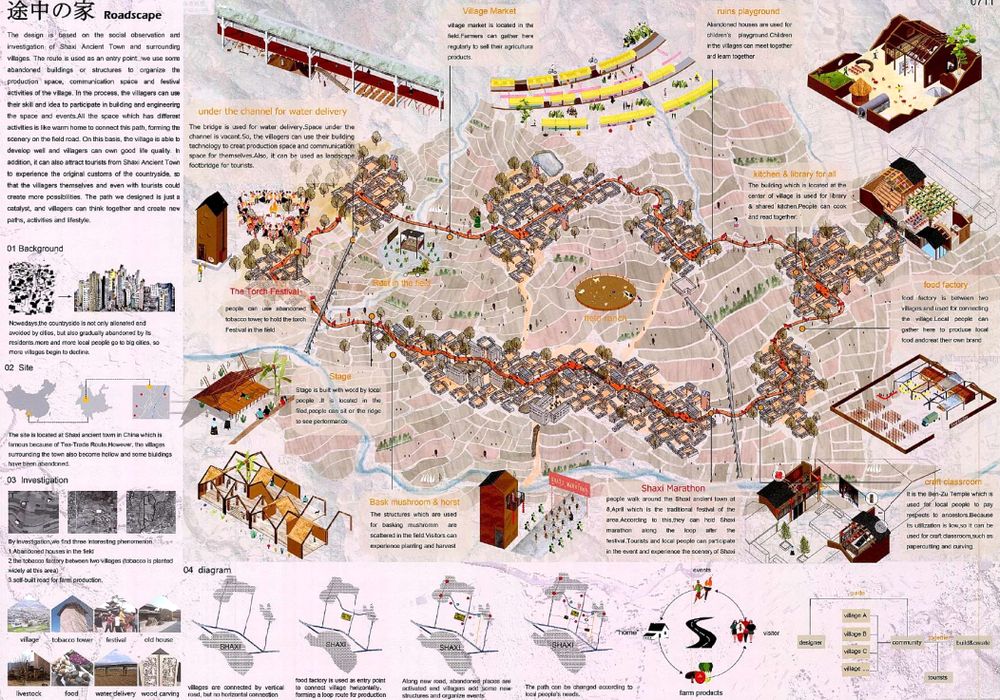

<最優秀賞>途中の家:Road scape

| 設計 | Zhiqiang Ma(Hunan Univercity)+Lin Jiahong(Hunan Univercity)+Xing Ye(Harbin Institute of Technology)/中国 |

|---|---|

| 内容 | 中国雲南省の沙溪(Shaxi)に複数の公共施設&設備を設置する提案。 街中に敷かれたマラソンコース沿いに市場・工作室・遊び場・イベントステージなどを設置。 イベント参加者や観光客に街に足を止めてもらうきっかけを作り空き家の増加に歯止めをかける建築です。 |

| 評価ポイント | 美しいデザイン画で伊東氏の大三島プロジェクトとも重なりリアリティを感じる。 |

| 不足ポイント | 過疎化か進む地域で建物を建てたりスポーツイベントに参加したりする人手があるのか疑問。 |

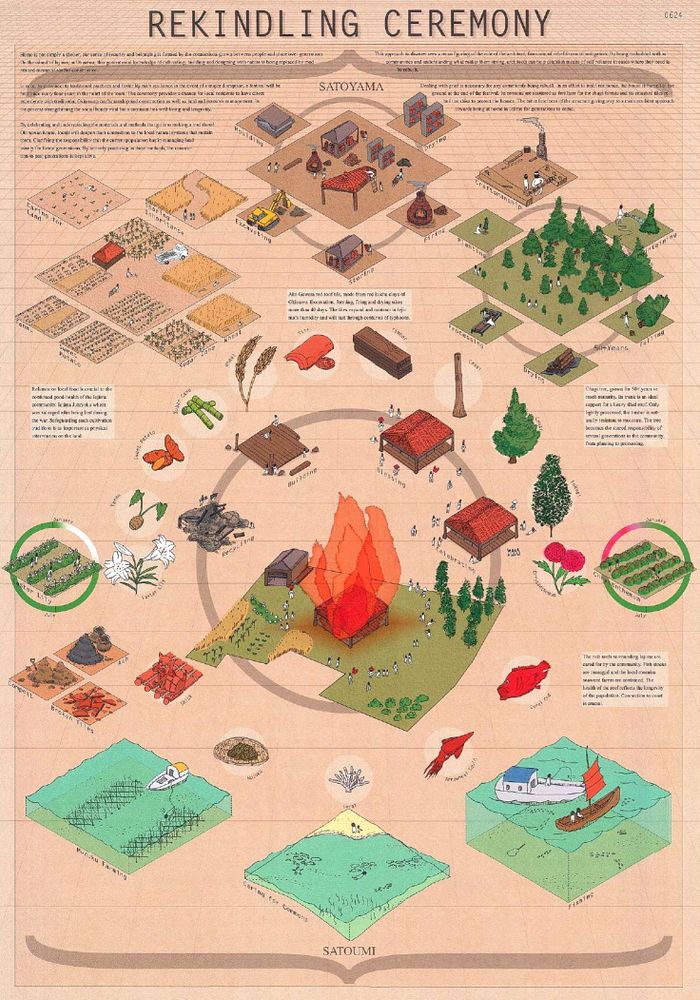

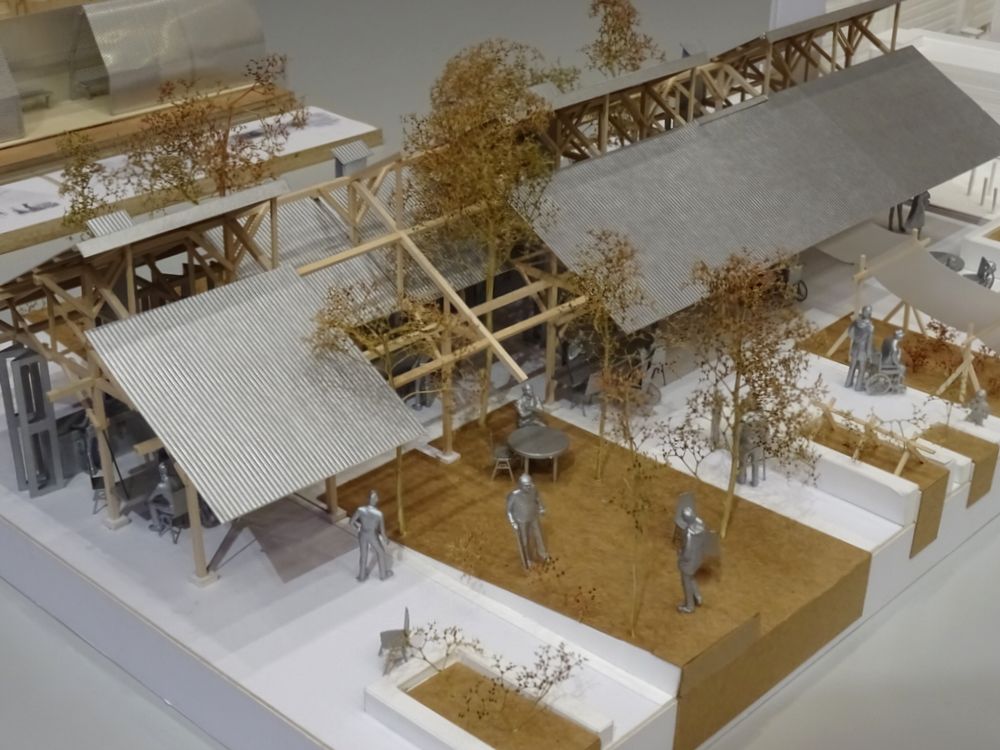

<優秀賞>REKINDLING CEREMONY

| 設計 | Will Muhleisen(RMIT University)+Liam Patterson(RMIT University)/オーストラリア |

|---|---|

| 内容 | 沖縄県国頭郡の伊江島で4年周期で建て替えを行う公共施設の提案。 農業・林業・漁業・窯業を自給自足で行う過程で出た様々な素材を使用し家を建設。 建て替えの儀式を通して自然の恵みに感謝し職人の知識や技術を後世に伝える建築です。 |

| 評価ポイント | プレゼン時間ジャストの動画を事前に制作しておきそれに沿って話す計画性。 |

| 不足ポイント | 既存の古い伝統が息衝く田舎に新しい慣習が浸透するとは思えない。 |

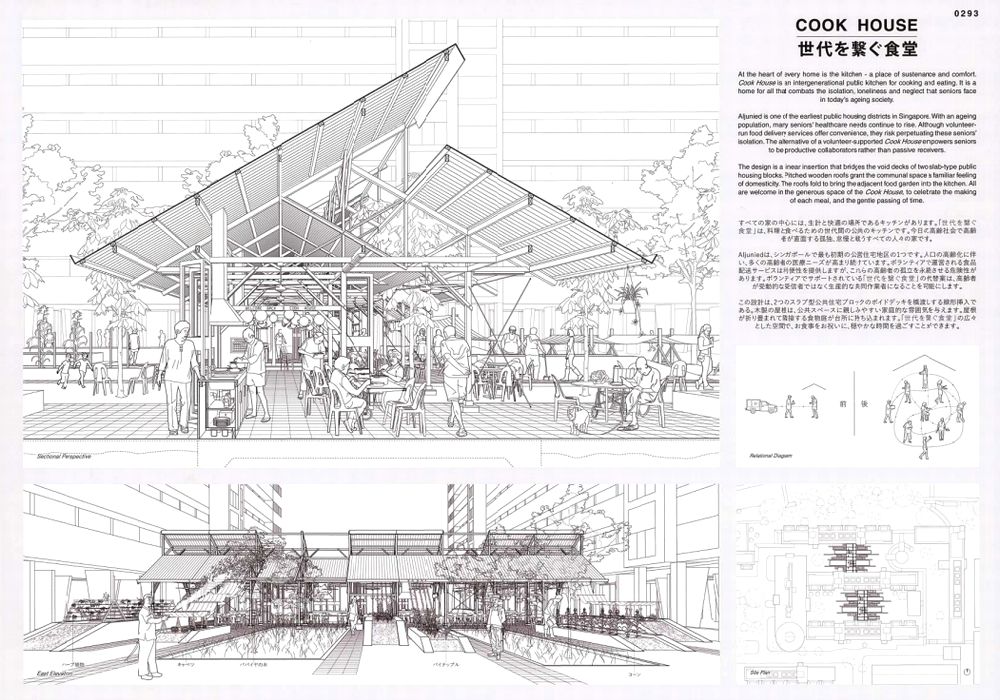

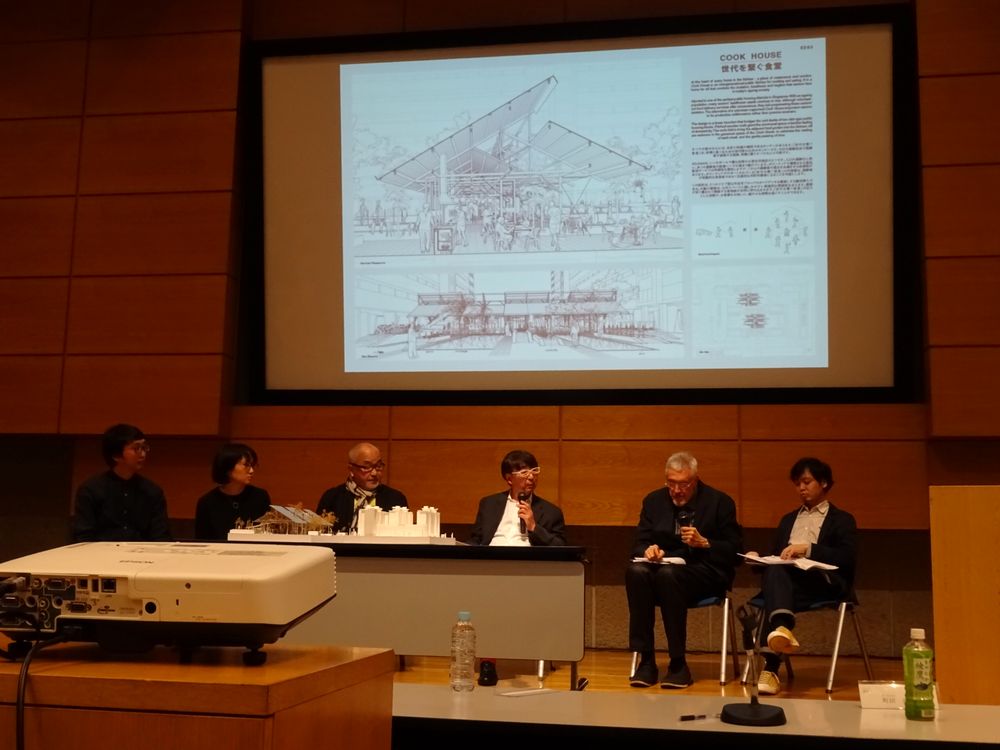

<入賞>COOK HOUSE:世代を繋ぐ食堂

| 設計 | Justin Foo Zhi Kai(Cambridge University)+Lee Fang(Cambridge University)/シンガポール |

|---|---|

| 内容 | シンガポール中央部の都市Aljuniedの公営住宅地に建つパブリック・キッチンの提案。 高齢化により食品配送サービスが重宝される一方で高齢者の孤立が促進される地域。 食べ物の生産・調理・食事に関わる時間を他者と共有することで豊かな日常を味わえる建築です。 |

| 評価ポイント | あらゆることを政府がコントロールしているシンガポールにおいて斬新な提案。 |

| 不足ポイント | 調理道具の持ち込み・後片付け・清掃は誰が行い衛生的に保ち続けられるのか疑問。 |

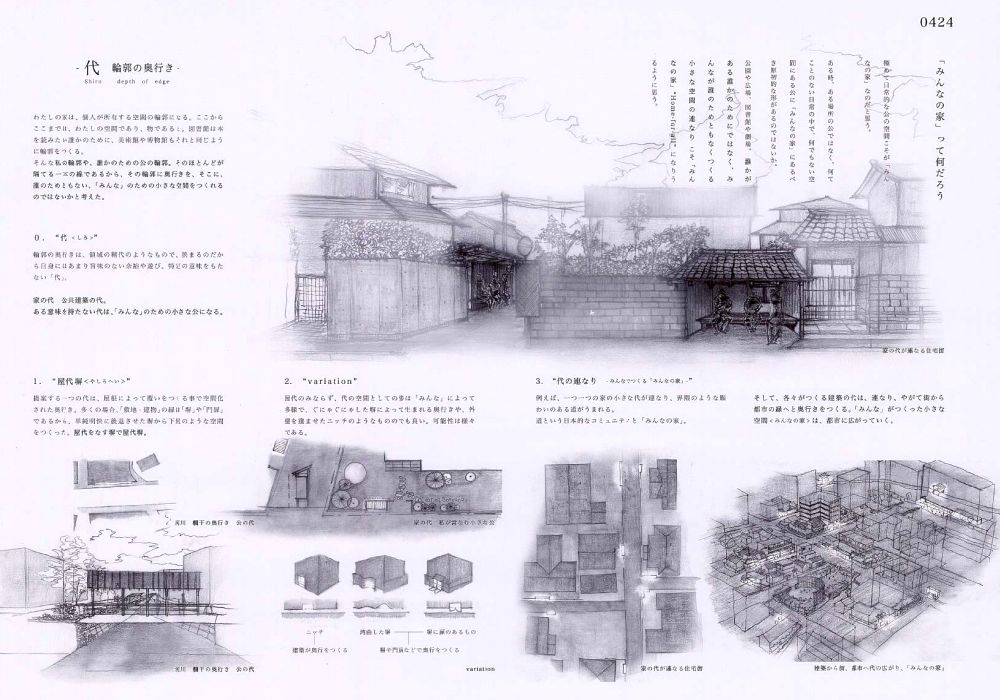

<入賞>代:輪郭の奥行き

| 設計 | 西野雄太(福岡大学大学院)/日本 |

|---|---|

| 内容 | 福岡県のとある住宅地の家々に半公共スペースを設置する提案。 道路と私有地を塀で分断するのではなく所々に隙間を作り一休みできる場所を設ける。 住民同士のコミュニケーションを育み街歩きを楽しくするむ素朴な建築です。 |

| 評価ポイント | 特定の地域に特化したものではなく汎用性の高い提案。 |

| 不足ポイント | 地震で夜目覚めた際に住民が集まり安否確認し合える場になるとか発想の広がりが足りない。 |

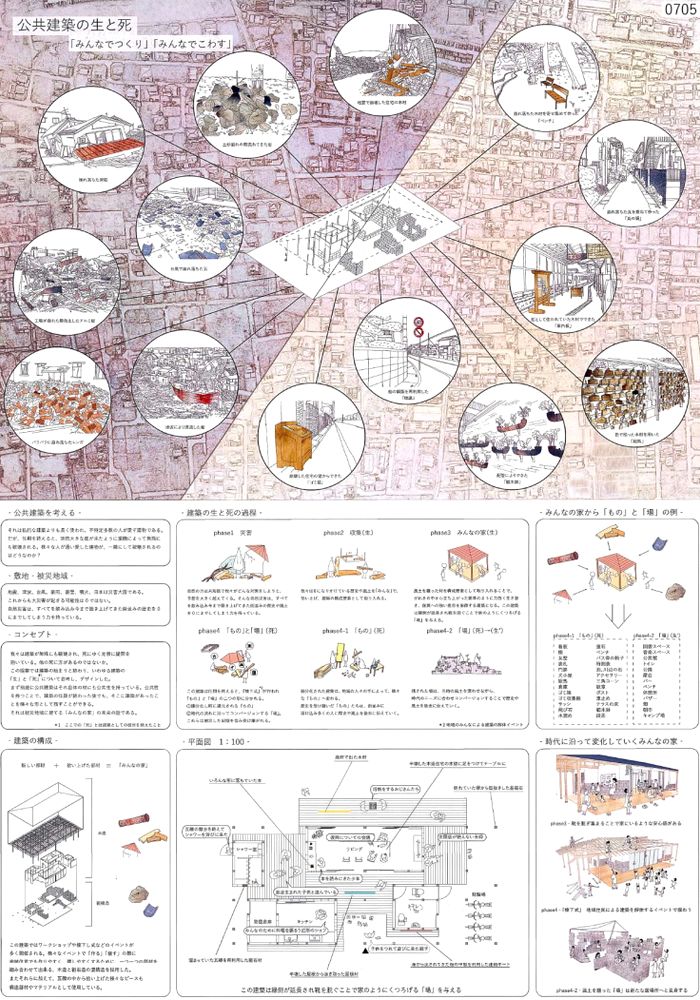

<入賞>公共建築の生と死「みんなでつくり」「みんなでこわす」

| 設計 | 小室龍昭(東京理科大学大学院)+山田清香(東京理科大学大学院)/日本 |

|---|---|

| 内容 | 災害後に出た廃材を再利用し様々な公共施設&設備を再構築する提案。 瓦礫の収集・建物の建設・ワークショップ・棟下式などのイベントを通して住民が交流する。 建築の生と死について考え街の風土や歴史を継承する建築です。 |

| 評価ポイント | 生まれ変わった建築を通して自分と繋がりがあるものを発見できる喜びがある。 |

| 不足ポイント | 様々なリソースが不足する被災後に制作するものにしてはあまりにも手が込んで美化され過ぎている。 |

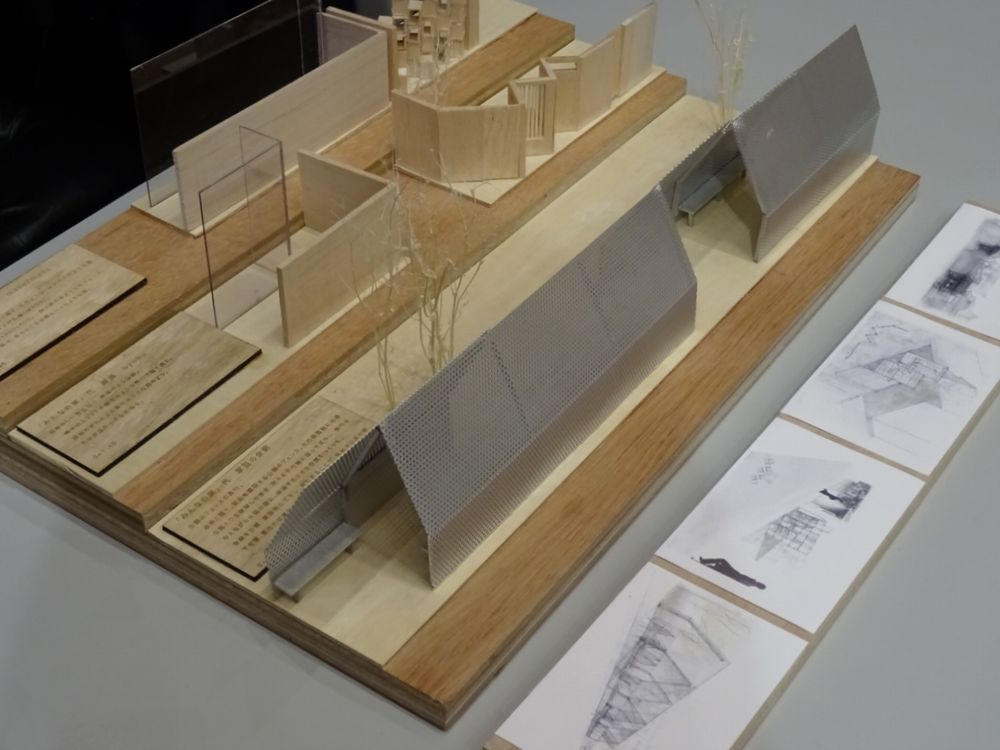

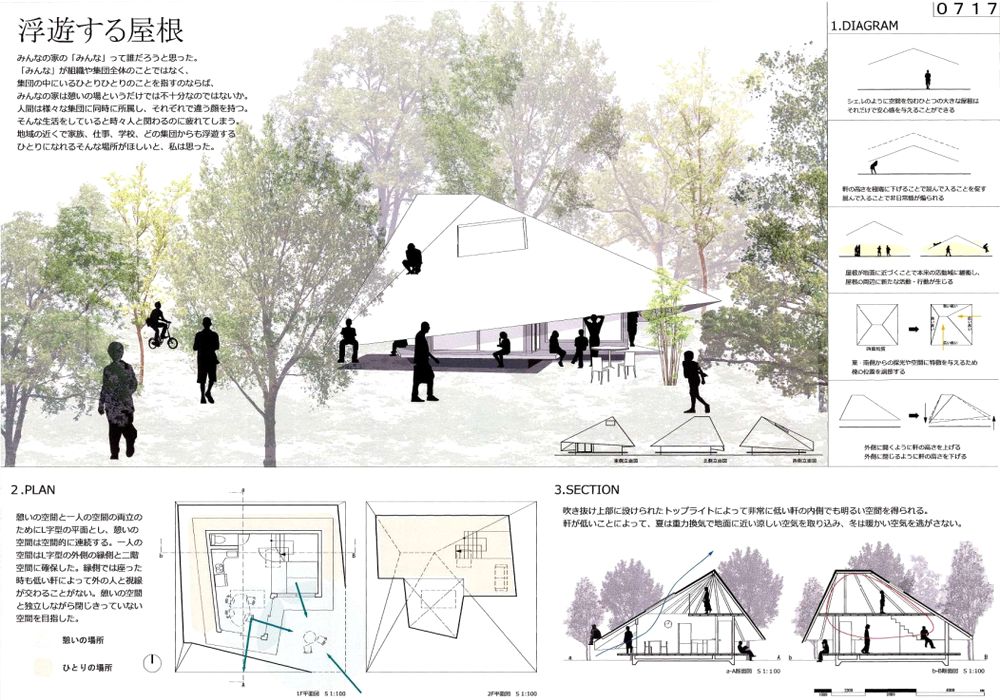

<奨励賞>浮遊する屋根

| 設計 | 近藤俊暢(東京電機大学大学院)/日本 |

|---|---|

| 内容 | 人と集う空間と一人になれる空間が共存する公共施設の提案。 低い軒を持つ大屋根の位置や角度に工夫を凝らしメリハリを付ける。 利用者の性格や目的にあった居心地の良い空間が探せる建築です。 |

| 評価ポイント | 快適な距離感で一人になれる空間が欲しい被災者に需要がありそう。 |

| 不足ポイント | 交流やコミュニケーションのきっかけとなる仕組みに乏しい。 |

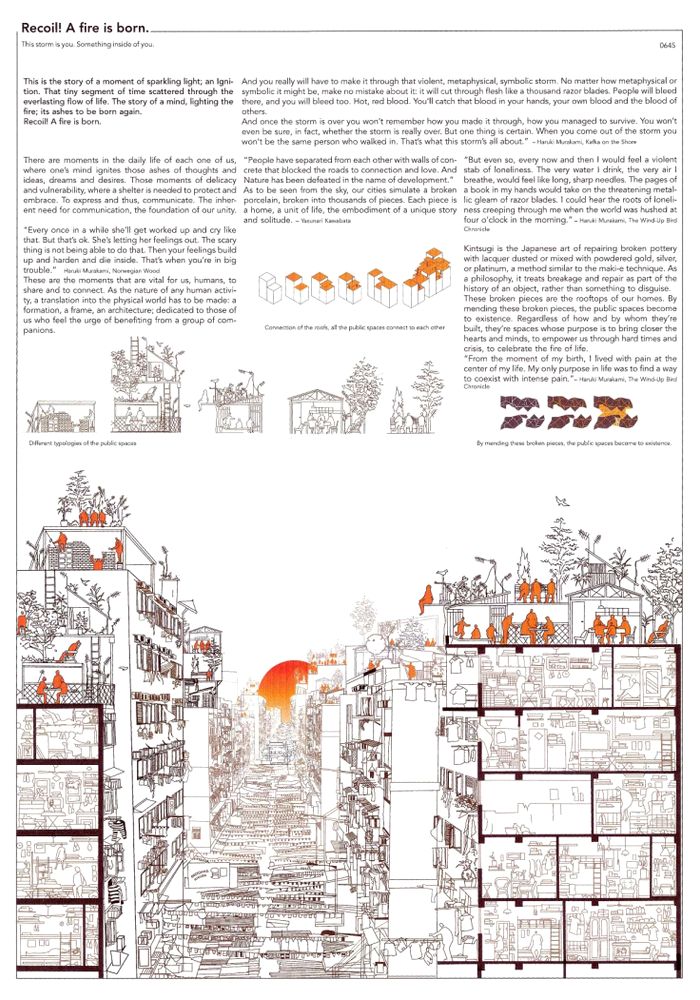

<奨励賞>Recoil! A fire is born.

| 設計 | Sarvin Sarabi Daryani(Tehran University College of Fine Arts)/イラン |

|---|---|

| 内容 | 街全体で住宅の屋上部分を接続し公共スペースに変える提案。 日本の伝統技術である金継ぎに習い建物の損傷部分を修復し屋根を接合。 自宅から少しだけ外に出てリフレッシュしたい時に温かく歓迎しシェルターとなる建築です。 |

| 評価ポイント | 金継ぎや村上春樹の小説からインスピレーションを得たということで日本に強い関心を抱いてくれていること。 |

| 不足ポイント | みんなの家というよりはみんなの街になっており文章も抽象的で理解が難しい。 |

公開最終審査の様子

最優秀賞と優秀賞を決めるため1作品ずつ批評する審査委員の皆さん。

大西麻貴氏と百田有希氏。

古谷誠章氏と伊東豊雄氏。

トム へネガン氏と通訳の方。

息を呑んで見守る最終審査入賞者の皆さん。

良いと思った作品に1人2つずつ投票した結果いい感じに票が割れて悩む伊東氏。

伊東氏のはからいで急遽会場投票を行い最優秀賞は「途中の家:Road scape」に決定しました!

「途中の家:Road scape」の共同設計者代表 Zhiqiang Ma(Hunan Univercity)氏のスピーチ。

今回のコンペの感想を述べ最終審査入賞者の皆さんにエールを送る伊東氏。

伊東豊雄氏の特別講演「みんな家、その先へ」

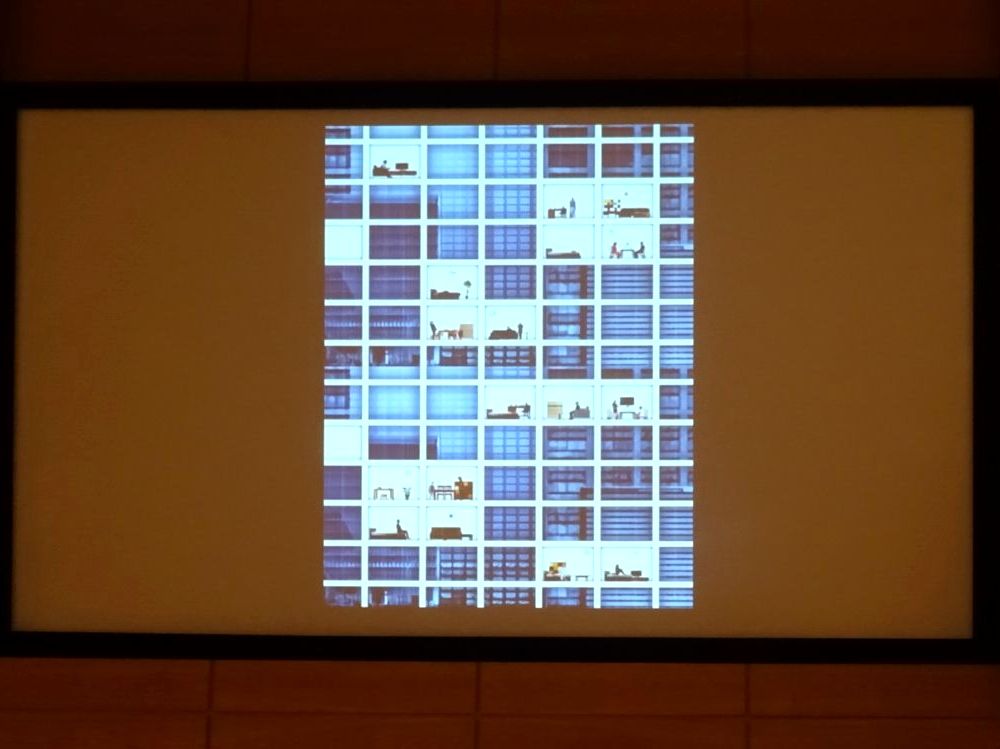

「人と自然」「人と人」を切り分ける近代主義思想で建築を考えた20世紀。

均質化された空間に住む人々の孤独化は高まる一方。

今回の講演のテーマは「人と自然の関係を回復すること、人と人の関係を回復すること。」

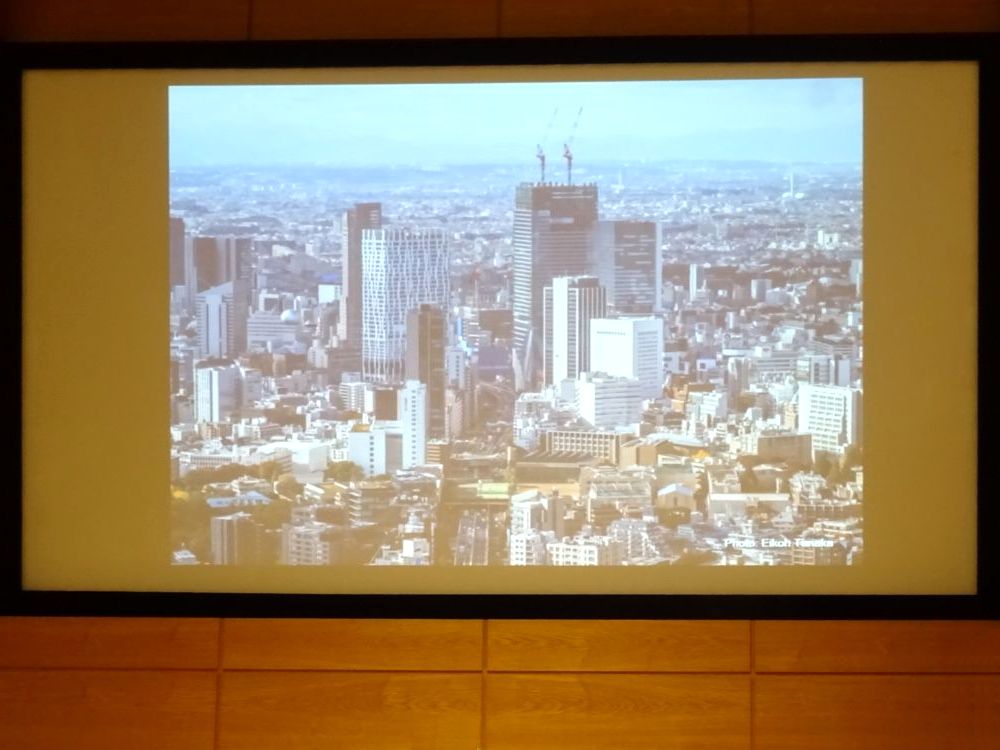

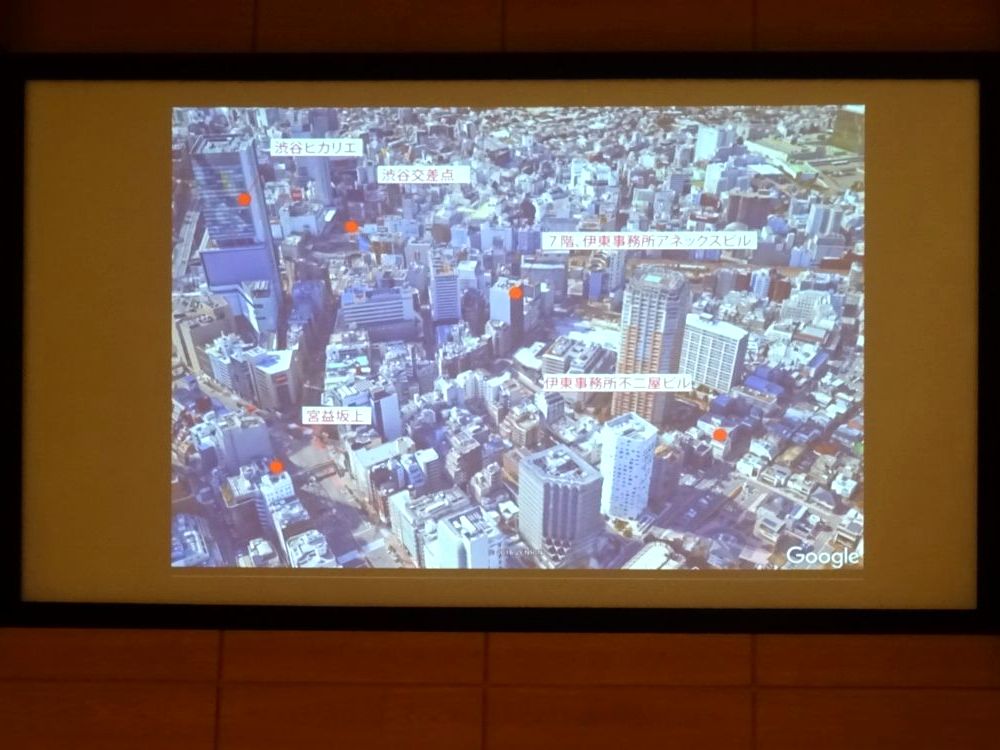

グローバル経済の歯車を止めないためもの凄い勢いで再開発が進む渋谷。

渋谷に事務所を構えかれこれ30年近く渋谷を見てきた伊東氏。

昔の原風景がどんどん無くなっていく渋谷を長年渋谷に住む人々同様寂しく思っています。

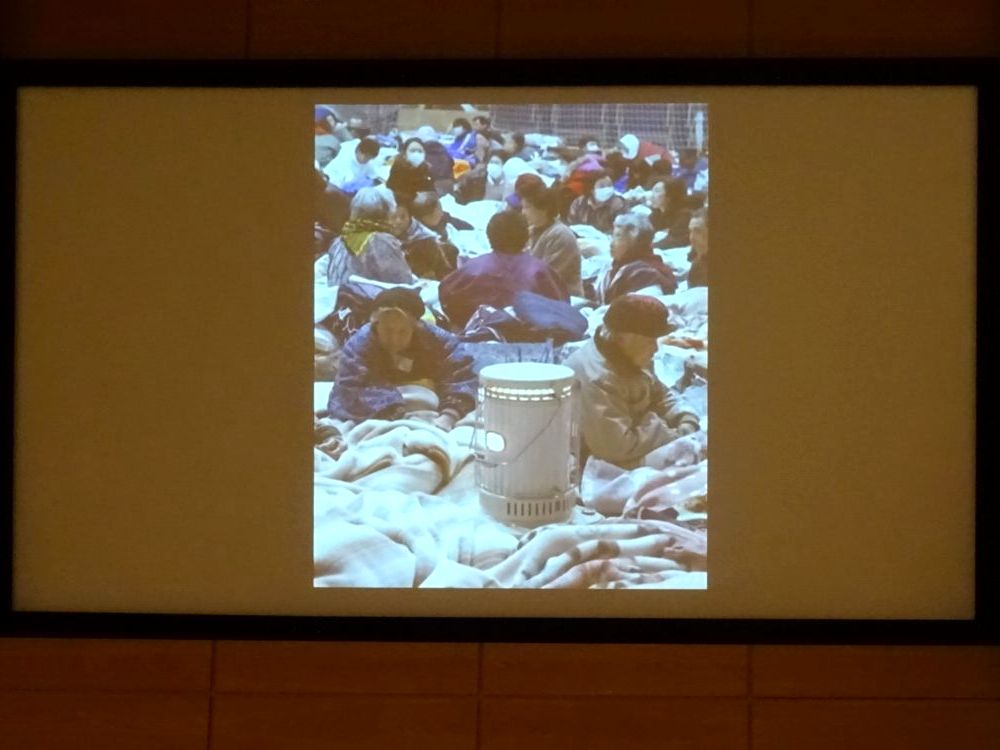

震災で毎回お馴染みの体育館の避難所は均質化国家日本の象徴。

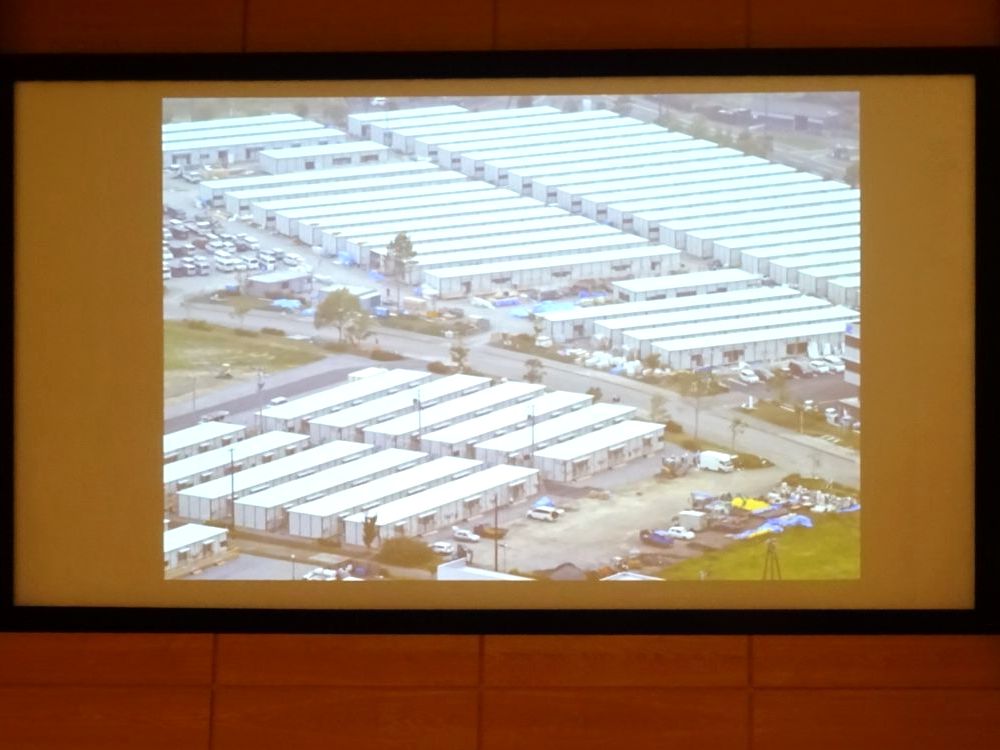

震災で毎回お馴染みの仮設住宅の風景も均質化国家日本の象徴です。

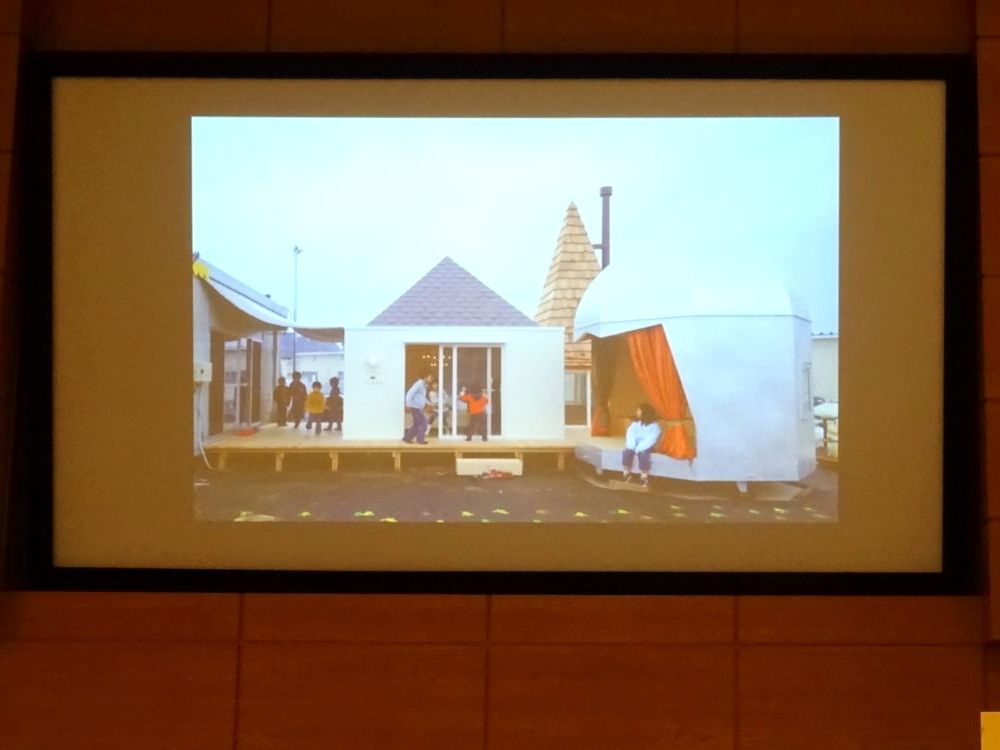

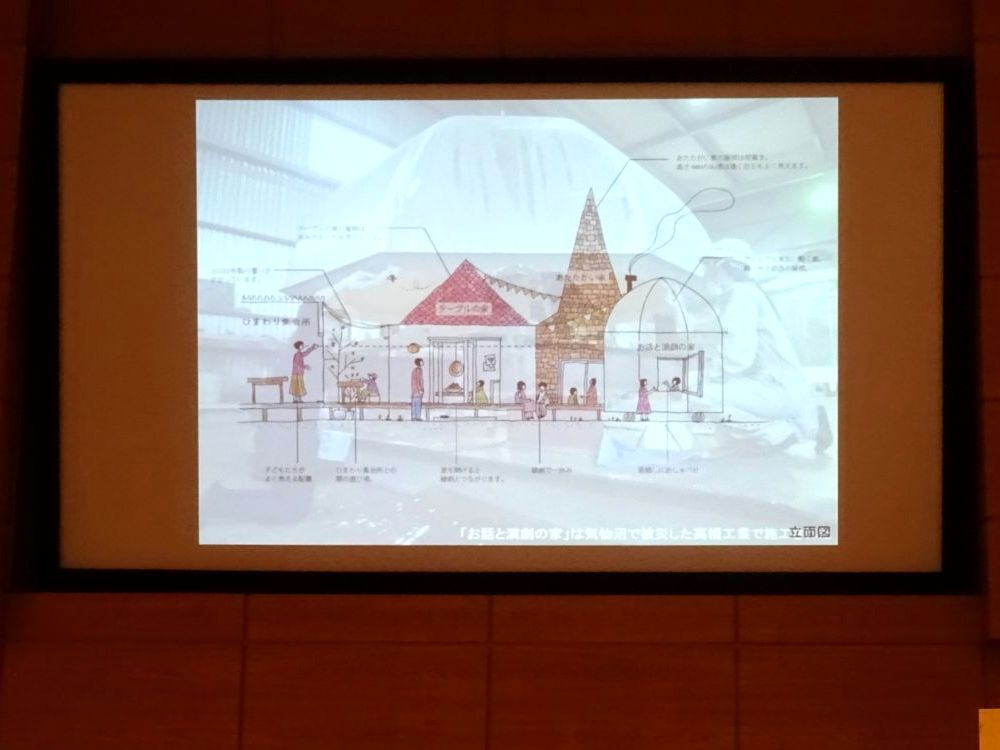

東松島 こどものみんなの家

仮設住宅団地で遊び場を失った子供たちが集って遊んだり食事したりすることができるメルヘンな家。

掘りごたつのある「テーブルの家」薪ストーブのある「温かい家」移動式の車輪が付いた「お話と演劇の家」の3つで構成。

何の相談もなく役所から突然撤去されるという怒りと悲しみに満ちた最後を迎えました(泣)

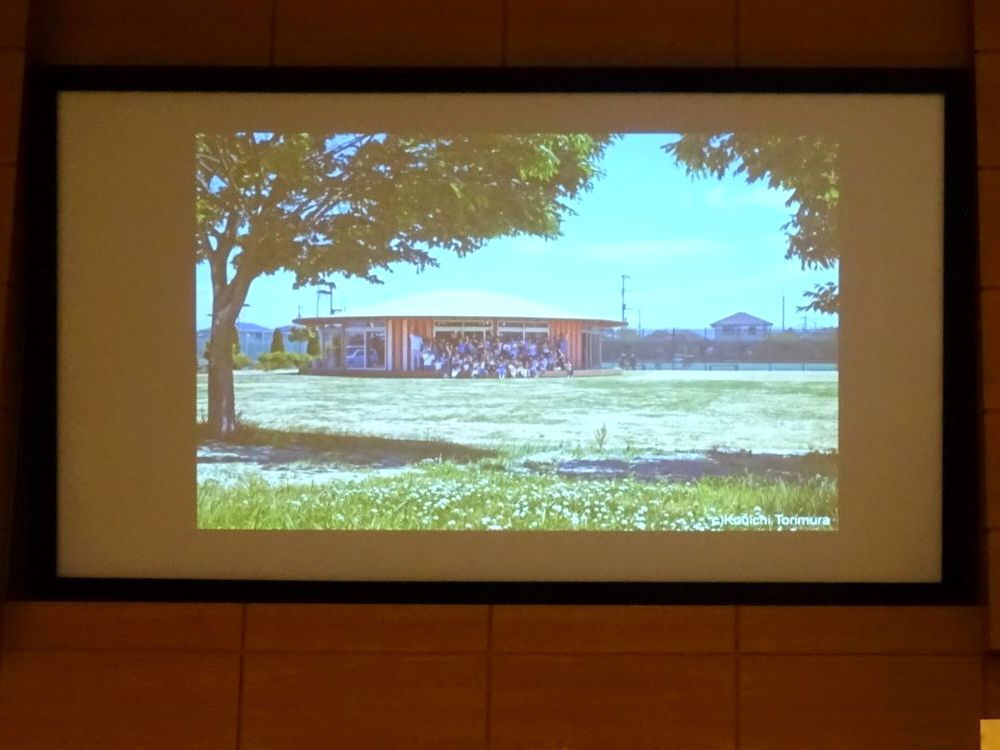

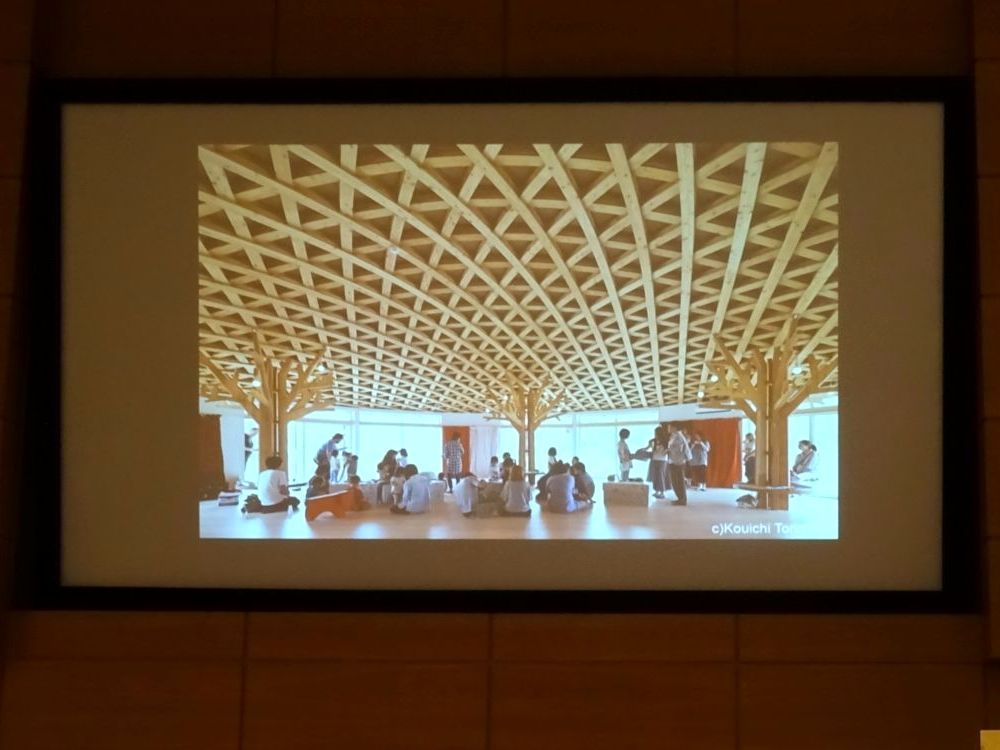

相馬 こどものみんなの家

子供たちを安心して遊ばせる場所がほしいという相馬市の親御さんたちの願いを叶える建築。

長い木材を編み込んでできた麦わら帽子のようなふんわりとした屋根が特徴。

木の樹のよう広がる3本の柱が自然の中で遊びまわる感覚をもたらしてくれます。

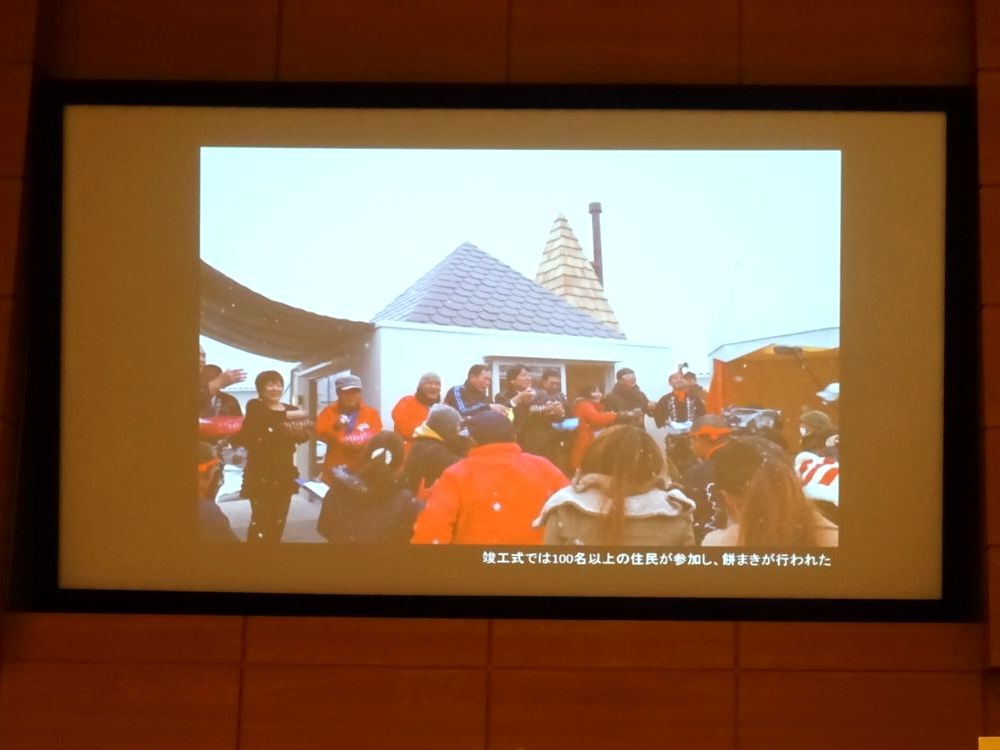

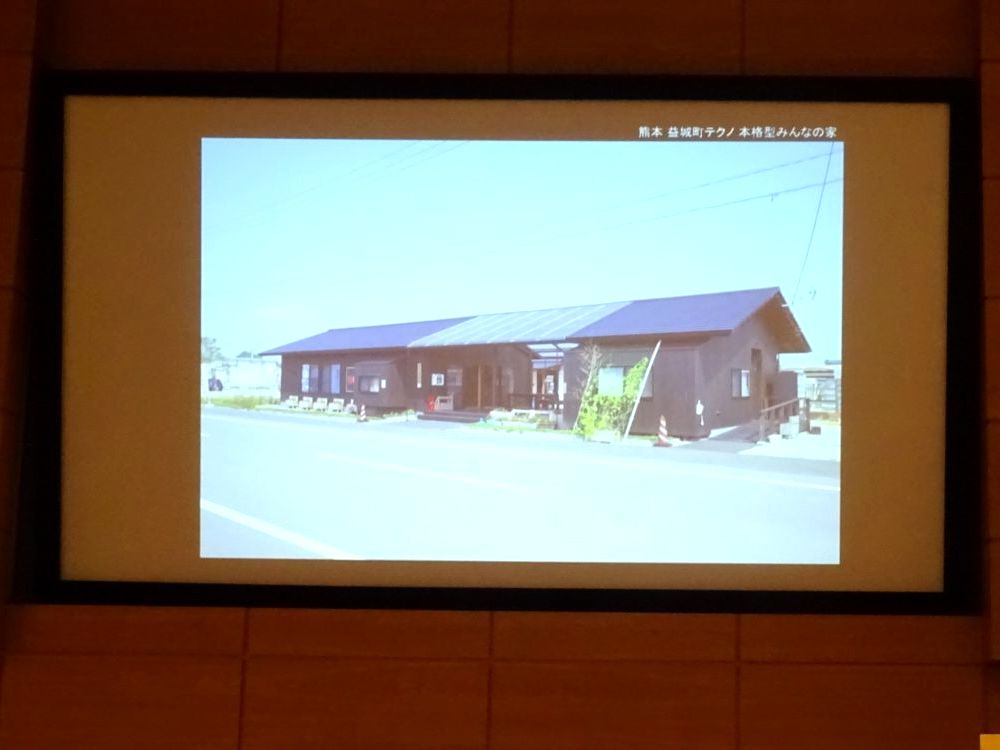

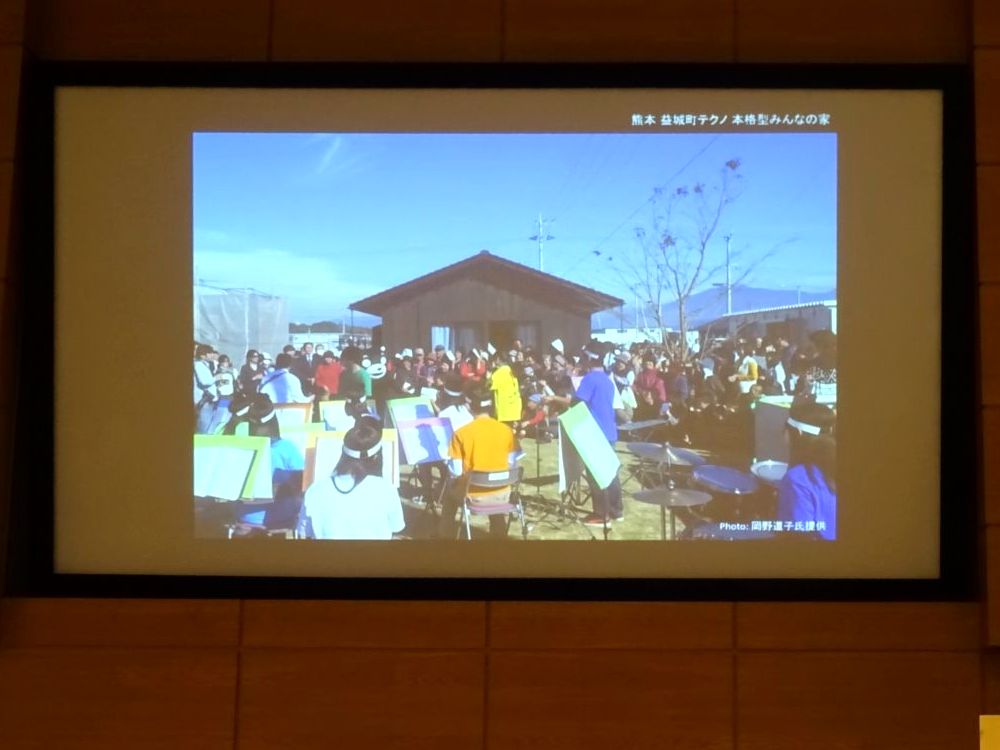

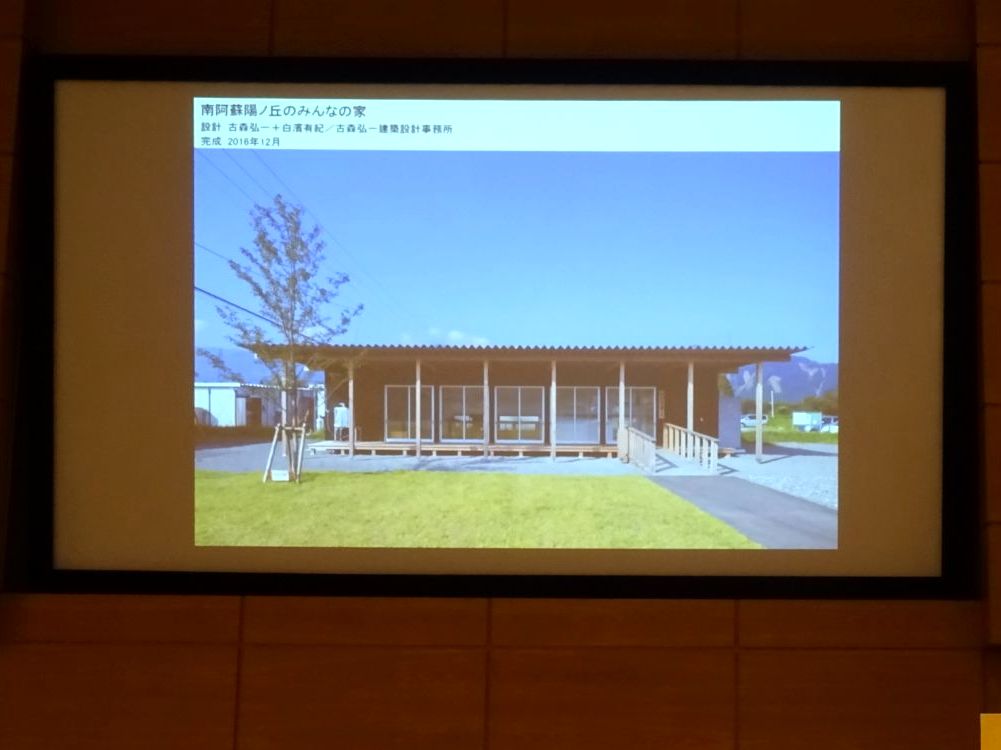

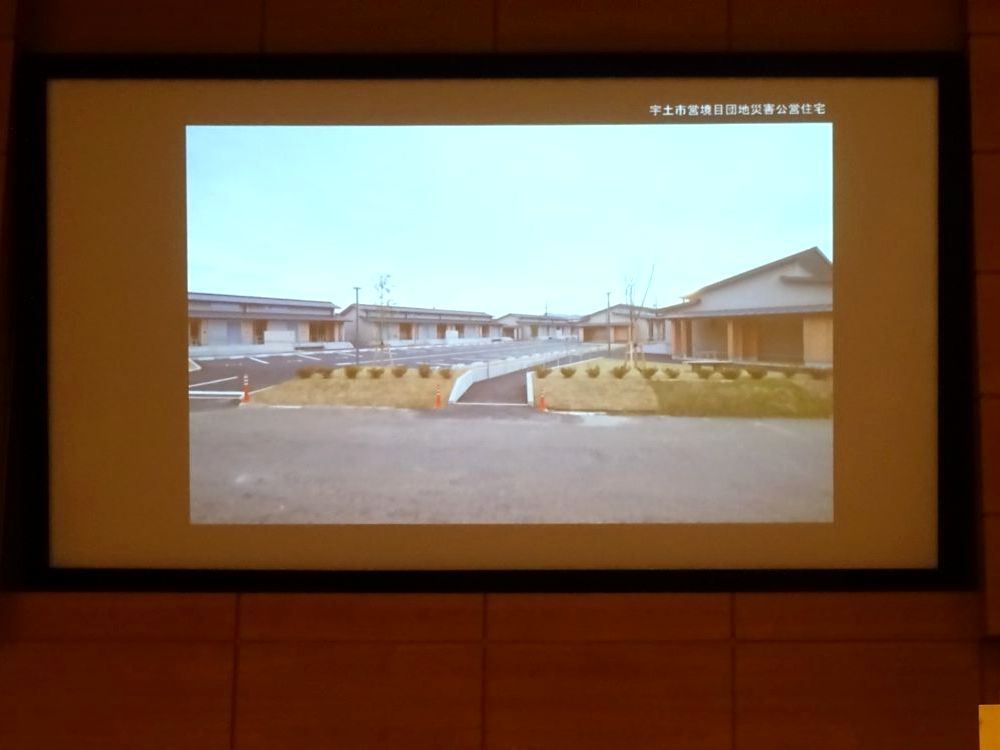

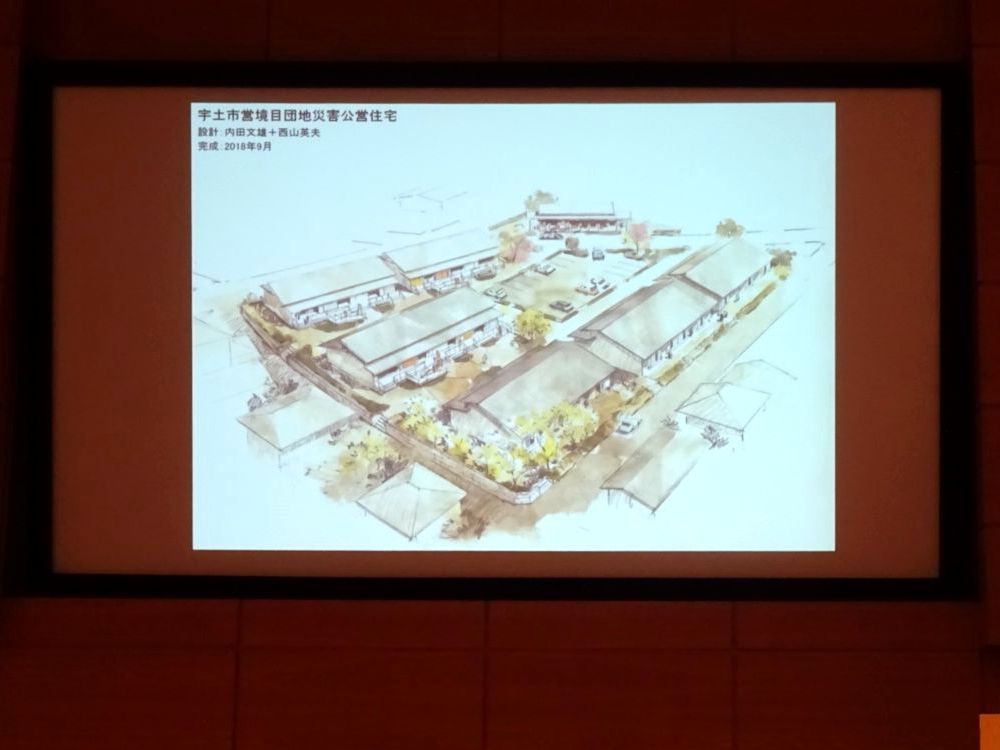

熊本の”みんなの家”プロジェクト

蒲島郁夫知事による全面協力で様々な建築家とコラボした木造の”みんなの家”を90件以上建設。

「2年以上長く居たくなる建築は建てるな」と国土交通省に反対されるなどの苦労を経験。

仮設住宅が必要無くなった後はAirbnbとして活用しないか?という話も進んでいます。

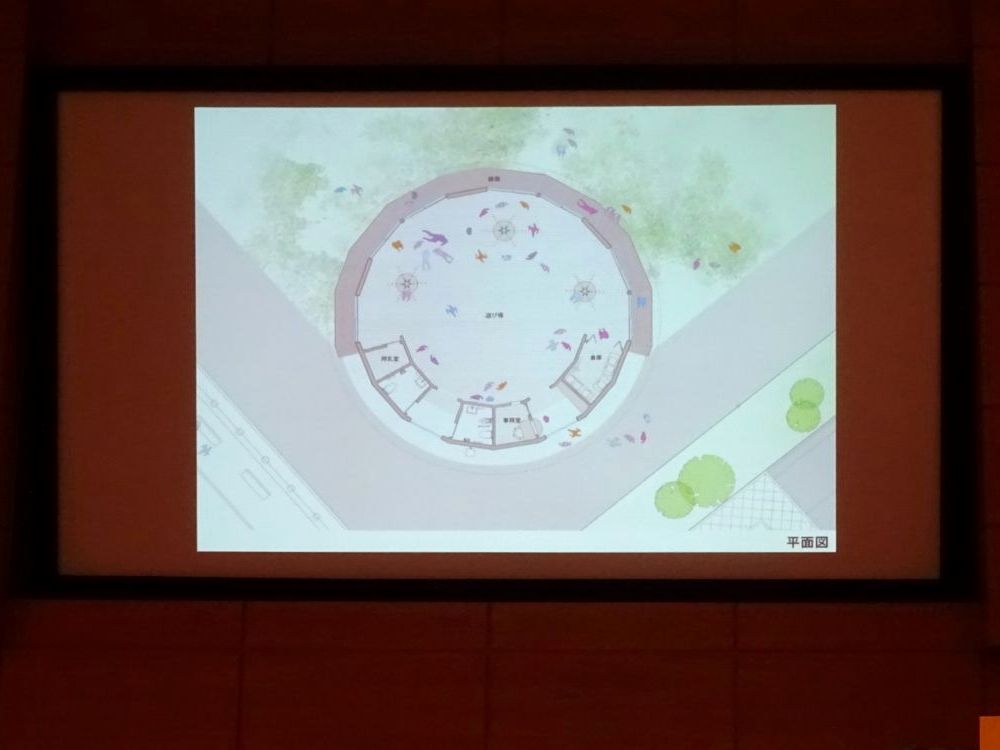

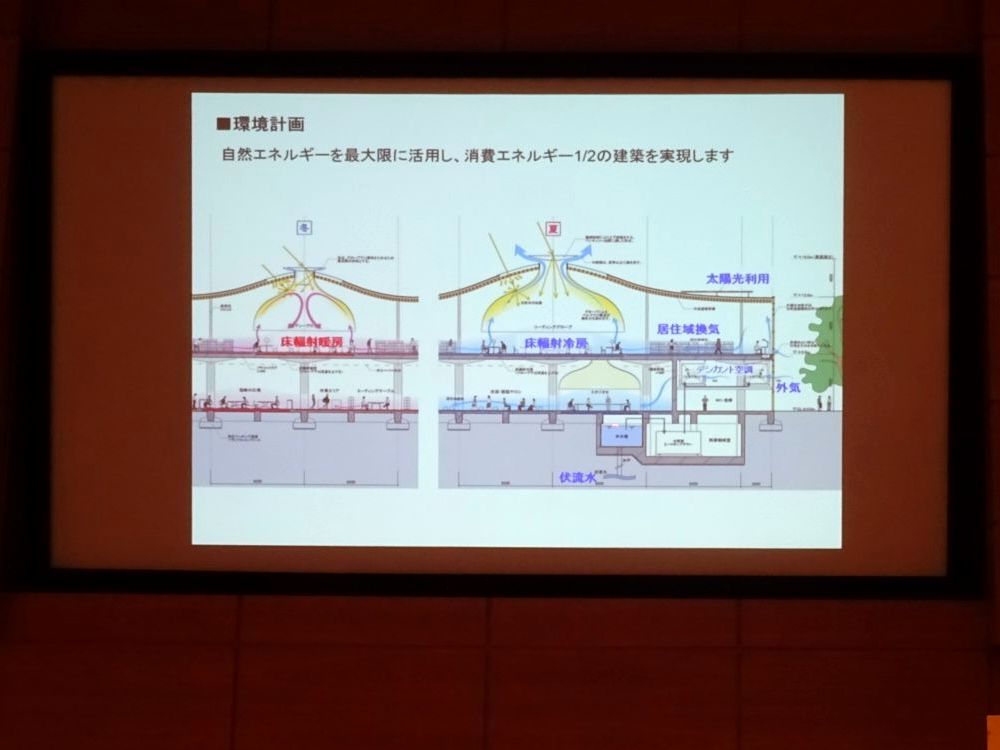

みんなの森 ぎふメディアコスモス

空気の流れを促進し周囲の景観に馴染む波型の屋根を採用した岐阜市立図書館兼複合施設。

自然エネルギーを最大限に活用する構造で消費エネルギー2分の1の建築を実現。

学校帰りの子どもたちが集まる場所として賑わっています。

”みんなの家”プロジェクト全体と伊東氏の話

”みんなの家”というテーマについて

公共建築の基となる概念を考えてほしいというのが1つ目の選定理由。

主催のシェルターが東北の”みんなの家”の大半を作ってくれたというのが2つ目の選定理由。

公共建築はデザインすることだけが建築家の仕事ではない。

未来の使われ方と存続の仕方を地域住民と一緒に考えることで”みんなの家”が生まれる。

被災地で行った”みんなの家”プロジェクトを通して

地元住民や市の関係者は賛成してくれるけど国や県に却下されて実現できないプロジェクトも多かった。

3.11で無くなった建築の再建にもう少し携わりたかったが近代建築の波に飲まれ却下された。

農業や漁業で生きてきた人々にも近代主義を押し付ける現代社会はいかがなものか?

日本の問題は変な民主主義が強く政治家や役人にセンスが足りないこと。

全て同じではなくてはならず例外は認めないというような国の方針が均質化している状態に危険を感じる。

本当の幸せとはモノの所有ではなく日々の生活そのものを楽しむこと。

自分の家に戻ってきたと思うような仮設住宅を作りたいし再建したい。

強い信念があるのなら否定されても簡単に怯まずに何度も挑戦し続けることが大切。

人生で一番うれしかったことと一番後悔していること

人生で一番嬉しかったことも一番後悔していることも建築家になったこと(笑)

一番嬉しかったことは仙台メディアテークを竣工して沢山の人が喜んでくれたこと。

一番後悔していることは新国立競技場のコンペで負けたこと(笑)

「人は自然の部分である。建築も自然の部分である。」