日本の家 1945年以降の建築と暮らし

展覧会の内容

戦後の住宅建築に焦点を当てる『日本の家 1945年以降の建築と暮らし』へ行ってきました。

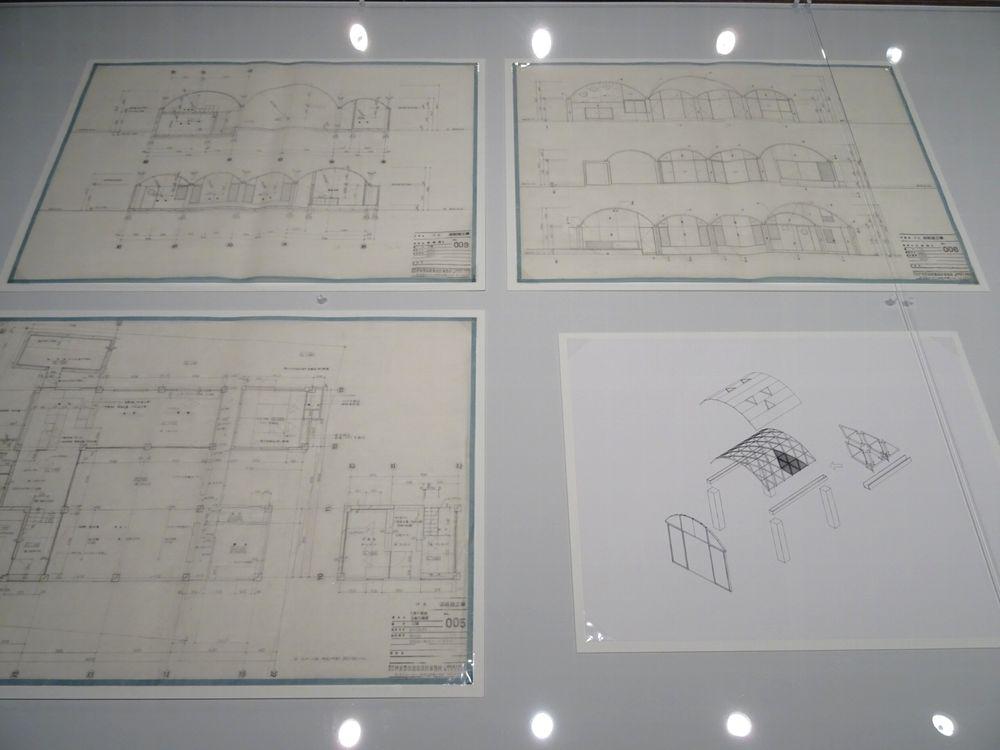

日本の建築家56組による75件の日本の住宅建築を図面・模型・写真・映像と共に紹介します。

時代に適合しようとする家、時代に反発しようとする家。

施主の願望を詰め込んだ家、建築家の主張を詰め込んだ家。

入念なリサーチと緻密な計算の上で設計された家、大胆で気の向くままに設計されたような家。

時代背景に沿った展示構成の中、家を通して歴史を知り、歴史を通して家を知る。

魂を込めて建てられた家は時を経ても新鮮で人の心に響く何かがあると感じる展覧会でした。

住宅は芸術である

1950年代から60年代の高度経済成長期にかけて住宅供給の産業化が急激に進んだ日本。

人間らしい生活と響きのある空間を守るために住宅を芸術として捉え直す家が生まれました。

篠原一男「白の家」

閉鎖から開放へ

1970年代から80年代にかけて都市化の進行による建て詰まりの問題に直面していた日本。

閉鎖性の際立つ家を設計したり原型的な家を設計したり検証と批判を繰り返す家が生まれました。

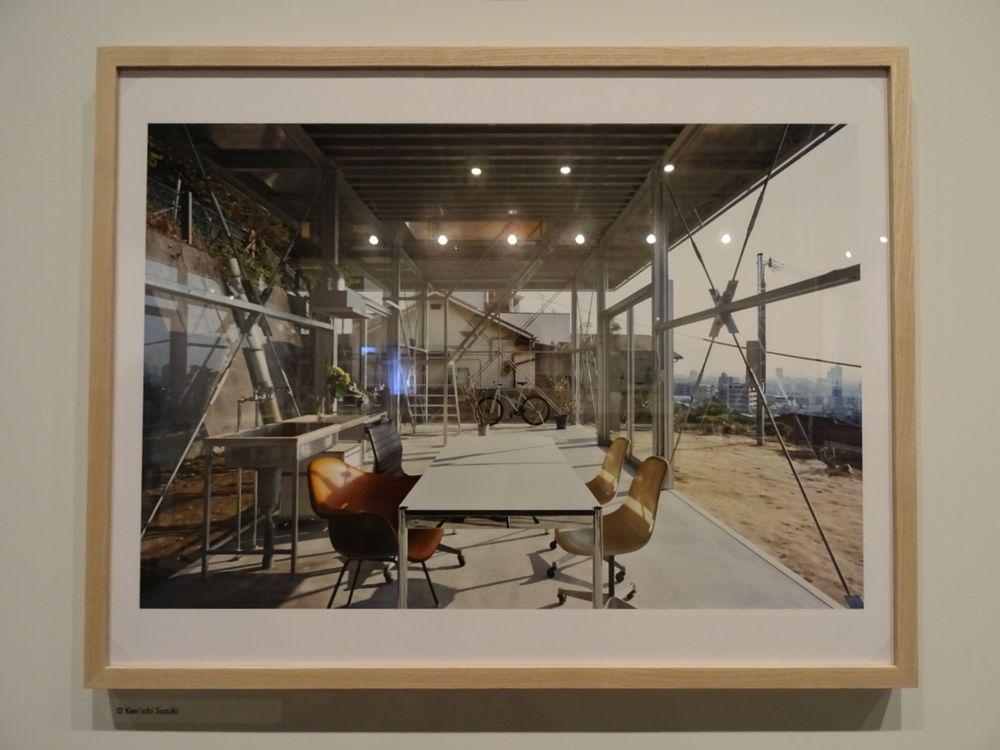

伊藤豊雄「シルバーハット」

伊藤豊雄「シルバーハット」

遊戯性

1960年代に行われた学生運動や安保闘争などが失敗に終わり理想や変革に対する諦念が漂っていた日本。

1970年代には風変わりな家が生まれ2000年代には遊戯性と開放性を兼ね備えた家が生まれました。

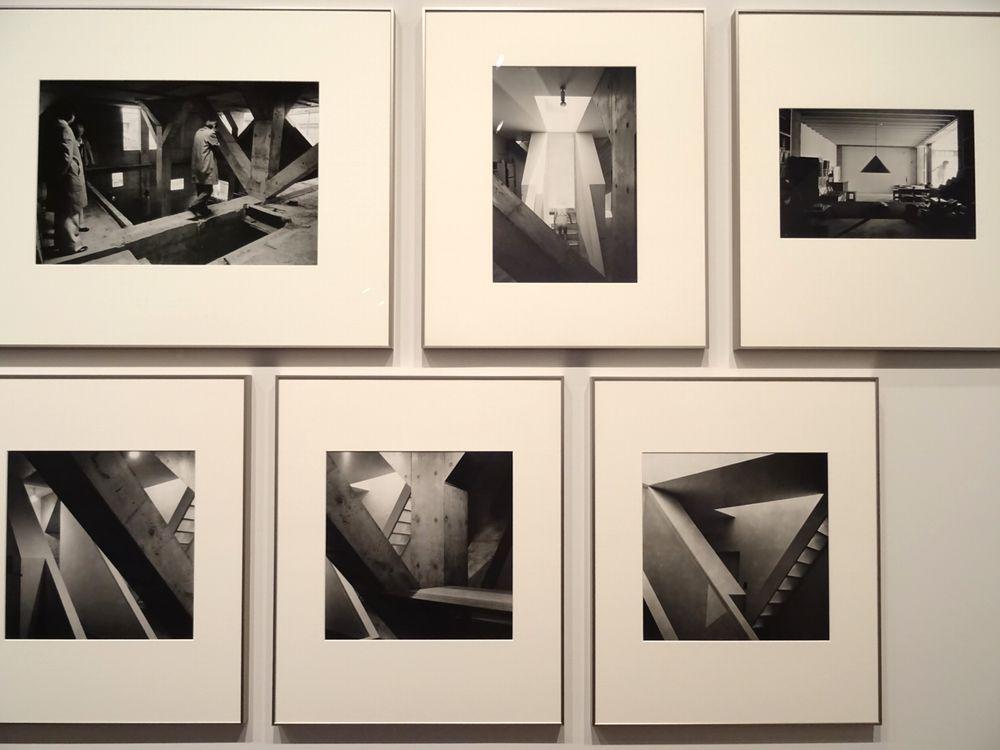

篠原一男「上原通りの住宅」

篠原一男「上原通りの住宅」

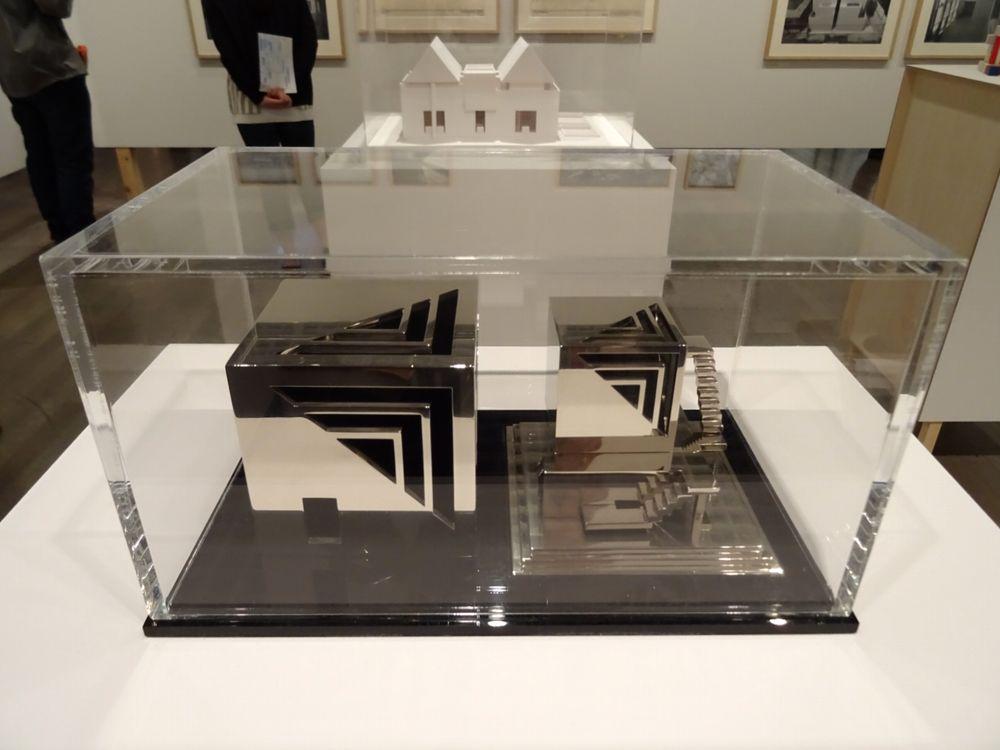

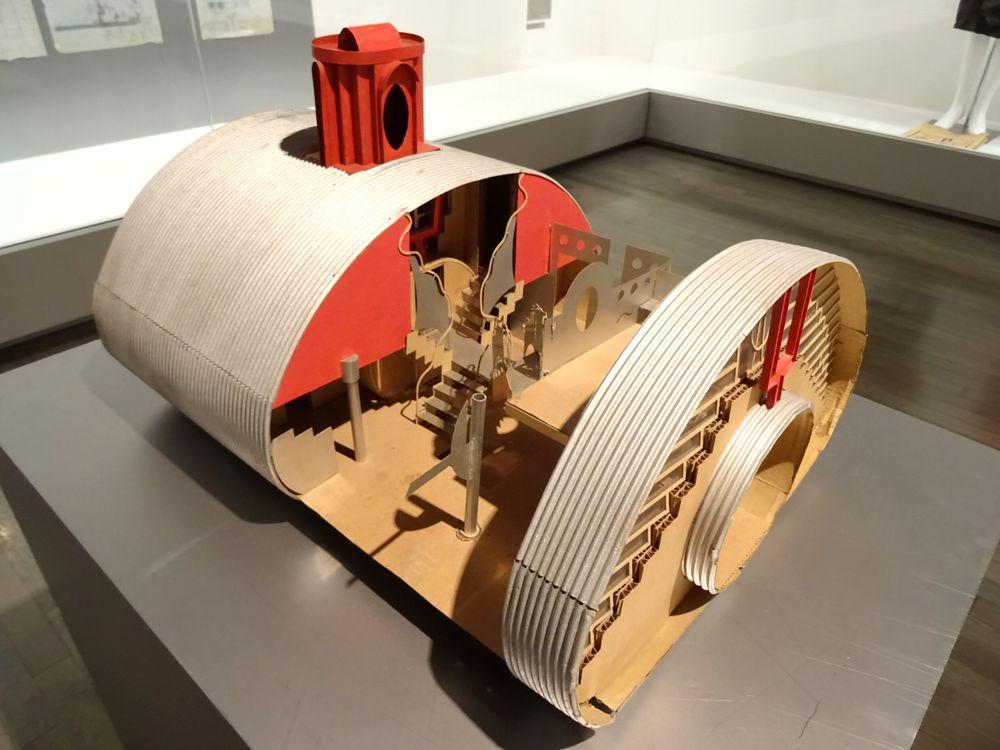

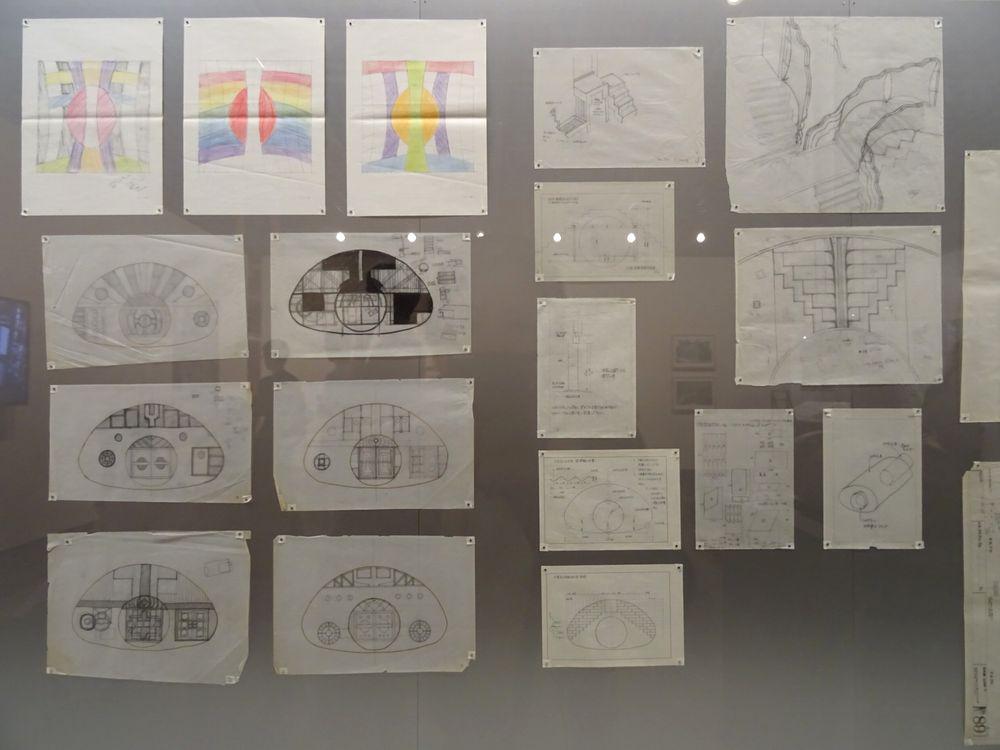

毛綱毅曠「反住器」

毛綱毅曠「反住器」

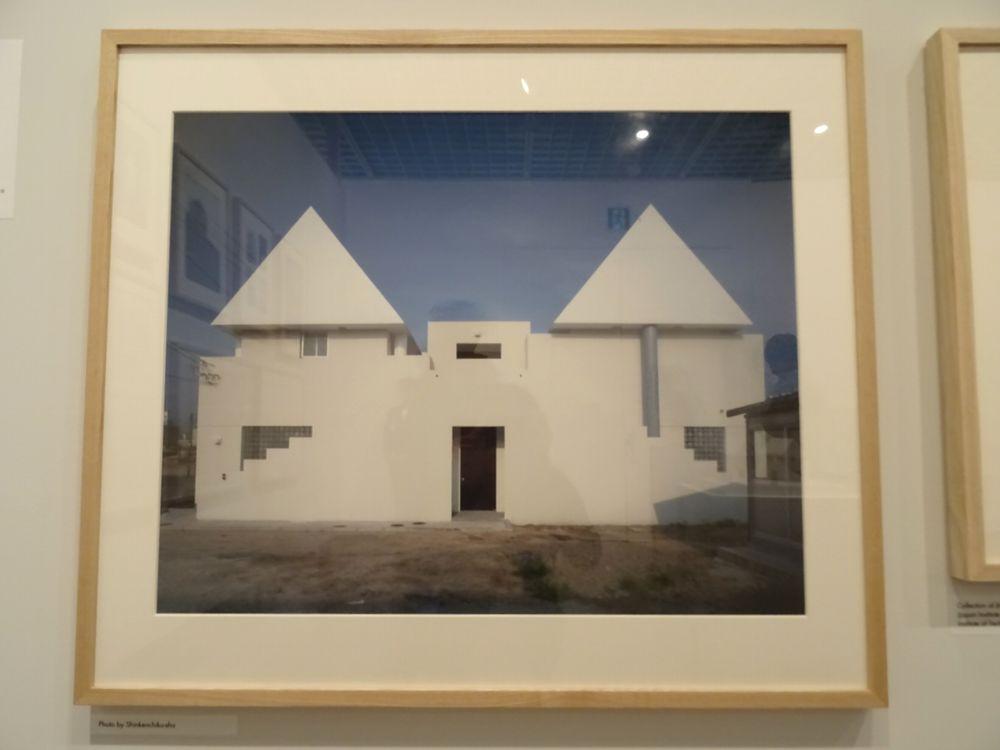

相田武文「積木の家1」

相田武文「積木の家1」

新しい土着:暮らしのエコロジー

人々の暮らしの中で培われてきた様々な知恵と家が調和的な関係にあるとき家はエコロジカルな存在となる。

天候の移り変わりを楽しみ周辺環境で生きる自然や生物を受け容れる心地良い家が生まれました。

五十嵐淳「光の矩形」

五十嵐淳「光の矩形」

五十嵐淳「光の矩形」

生物建築舎「天神山のアトリエ」

生物建築舎「天神山のアトリエ」

家族を批評する

1949年に出版した本の中で家父長を中心とする家造りからの脱却を主張した建築家浜口ミホ。

標準的な家族像に基づく家に違和感を感じ時代の流れに合った家族のあり方を世に問う家が生まれました。

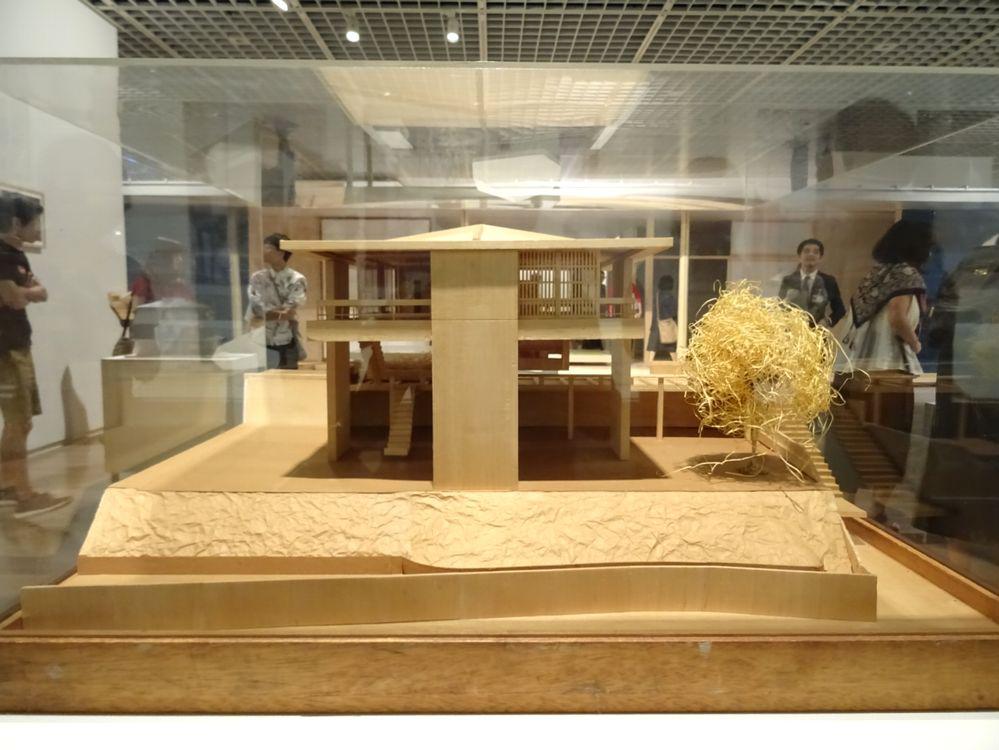

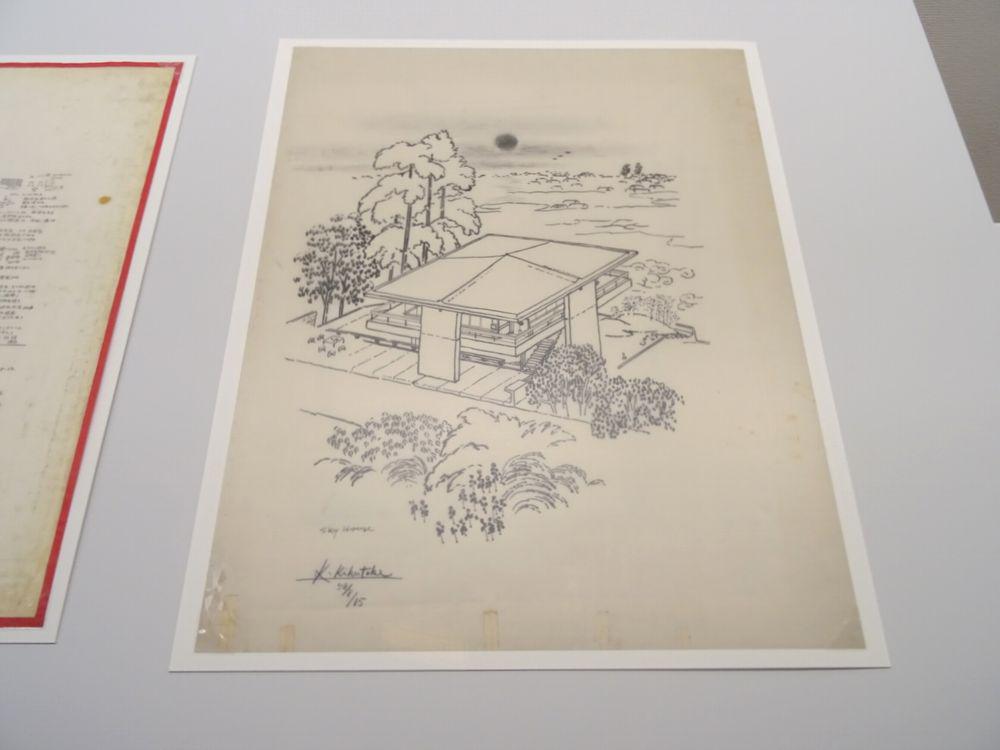

菊竹清訓「スカイハウス」

菊竹清訓「スカイハウス」

菊竹清訓「スカイハウス」

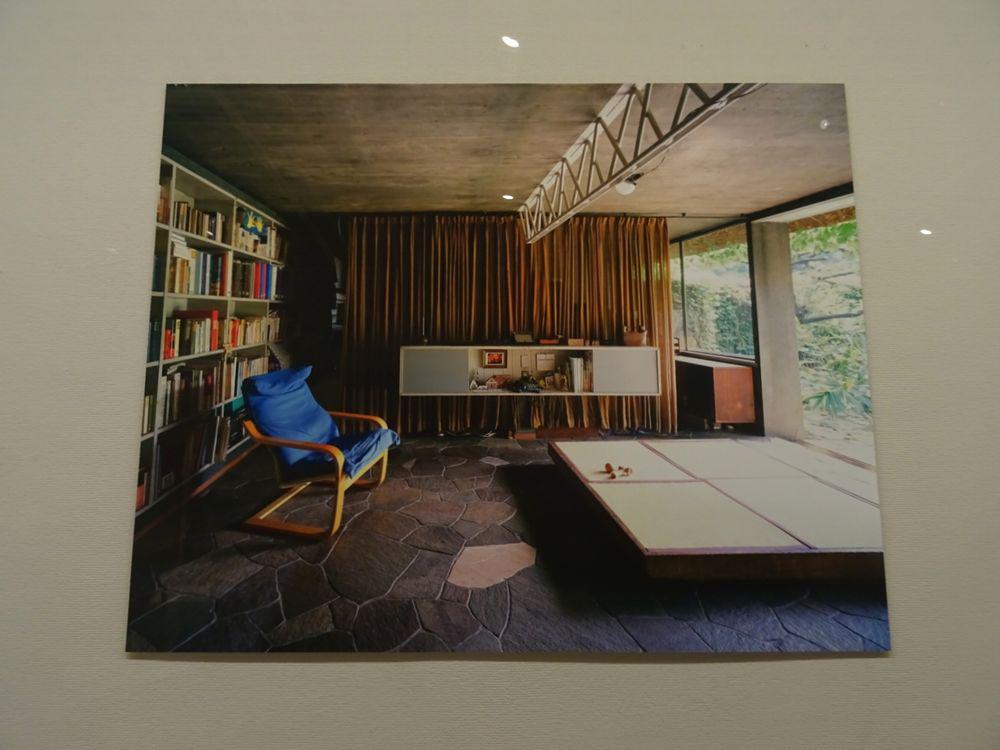

清家清「私の家」

清家清「私の家」

脱市場経済

分業化することで発達してきた今の社会で家は専門家に頼んで作るのが一般的。

そんな既存のシステムに抵抗し住むことと生きることに真剣に向き合う意思を表す家が生まれました。

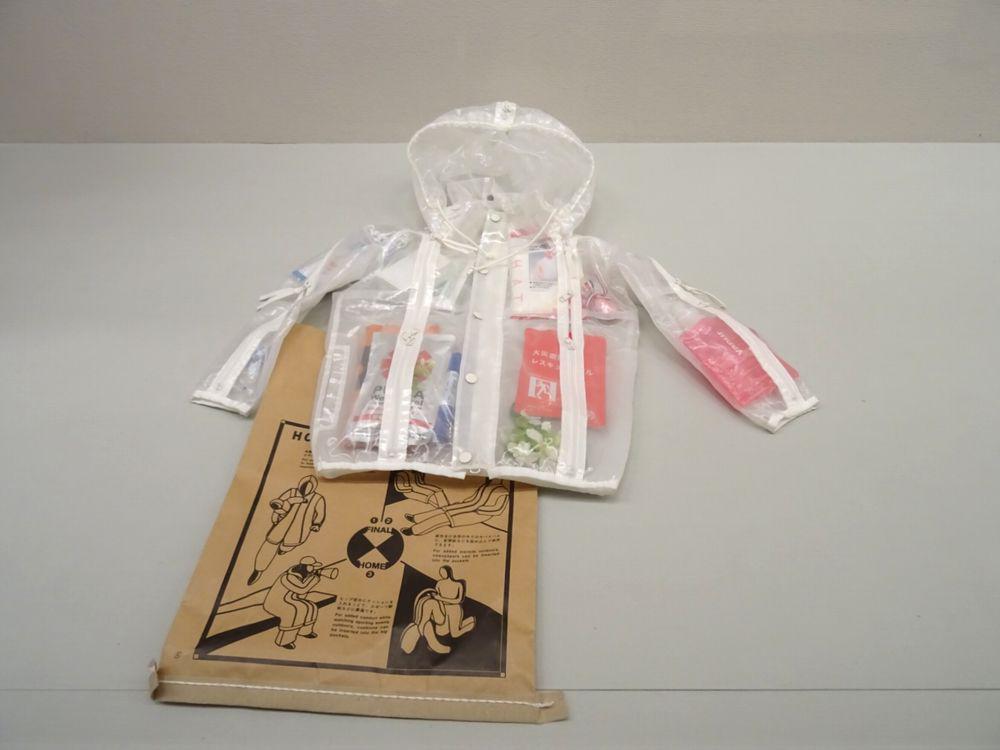

津村耕祐「FINAL HOME」

津村耕祐「FINAL HOME」

石山修武「開拓者の家」

石山修武「開拓者の家」

さまざまな軽さ

日本の現代建築が成した最大の貢献は軽さを積極的な価値として認めさせたこと。

計測可能な重さだけでなく構造体の細さ・薄さ・透けなど多様な意味で軽さを表現する家が生まれました。

島田陽「六甲の住居」

島田陽「六甲の住居」

島田陽「六甲の住居」

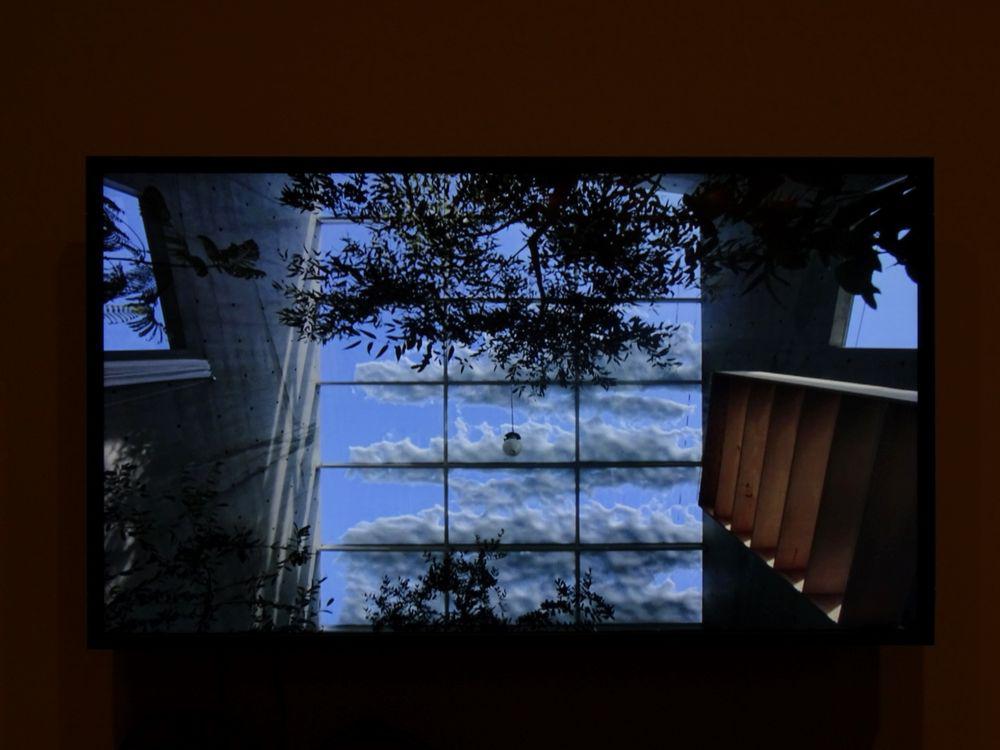

感覚的な空間

1970年代に登場した空気や光の流動性が感じられる感覚的な空間を持つ家。

2000年代には都市との繋がりや家族生活を楽しむ空間としての位置付けを強める家が生まれました。

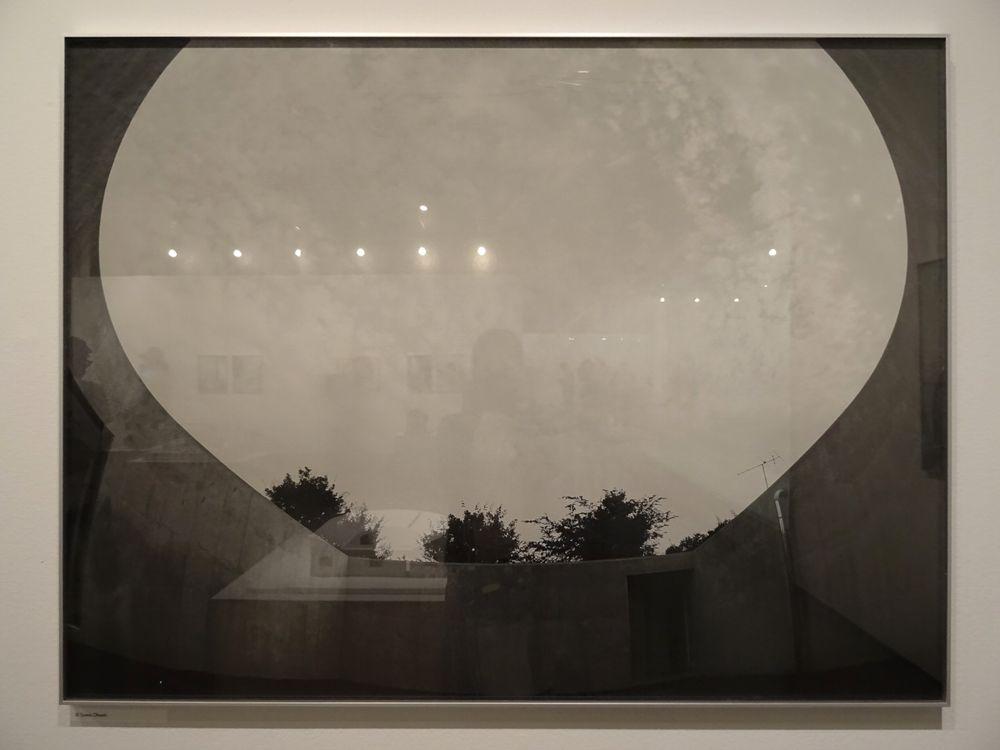

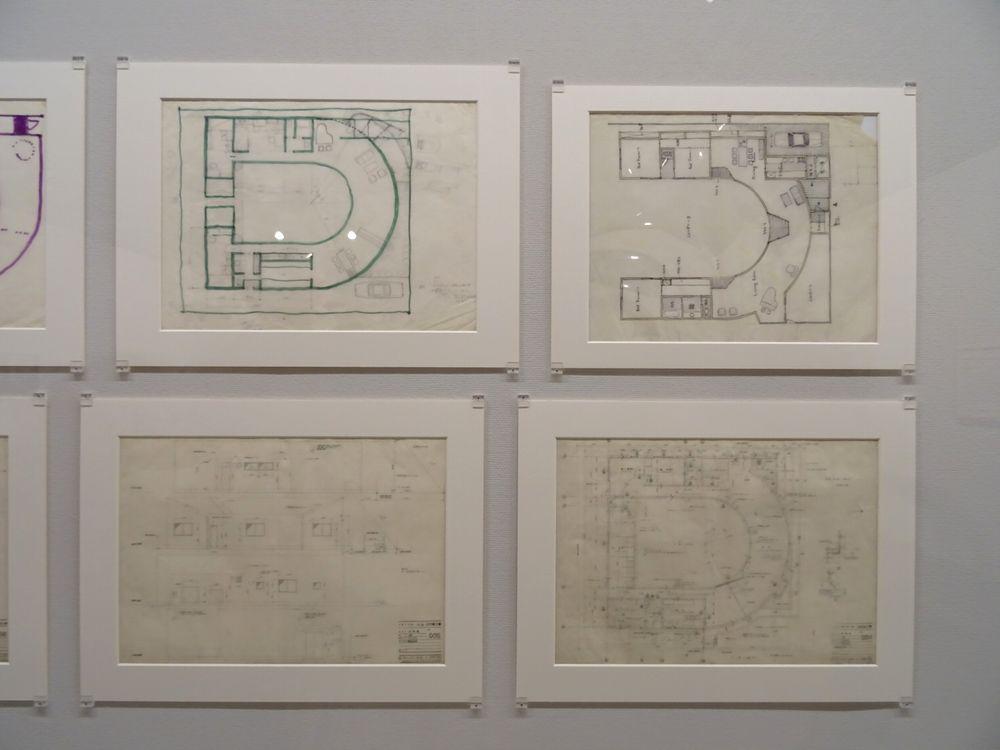

伊藤豊雄「中野本町の家」

伊藤豊雄「中野本町の家」

伊藤豊雄「中野本町の家」

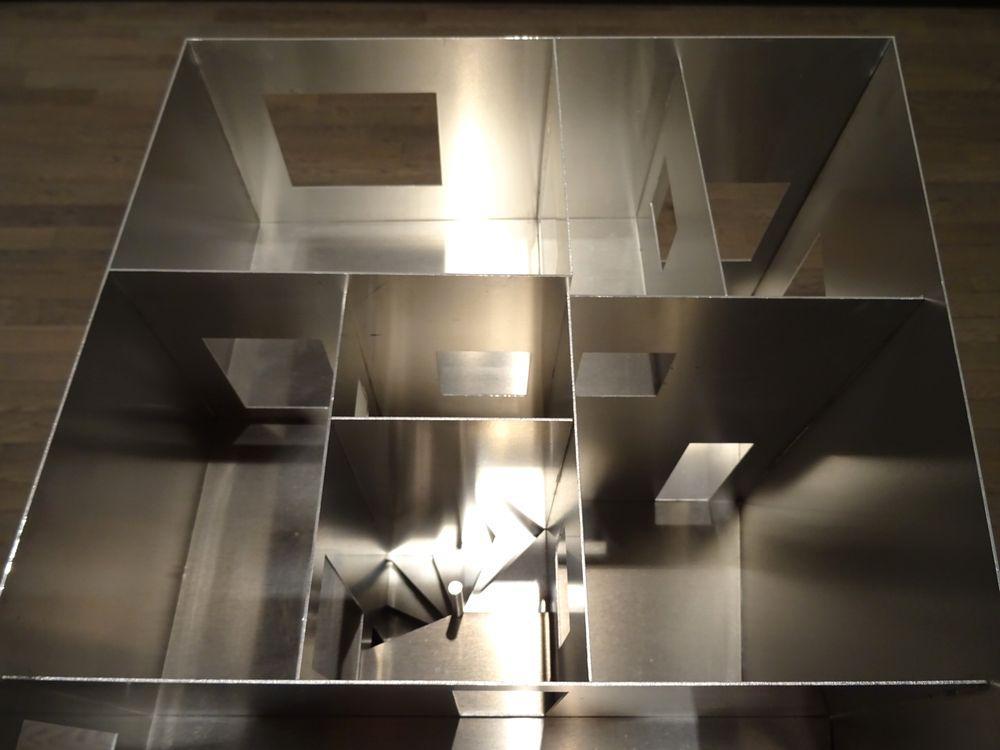

妹島和世「梅林の家」

妹島和世「梅林の家」

妹島和世「梅林の家」

藤本壮介「T House」

藤本壮介「T House」

町家:まちをつくる家

高度経済成長期に入り使い勝手や防災・開発を進める都市計画の観点から一時消滅することとなった町家。

空き地や仕事のスタイルが変わる今様々な知恵が畳み込まれている町家の良さを見直す家が生まれました。

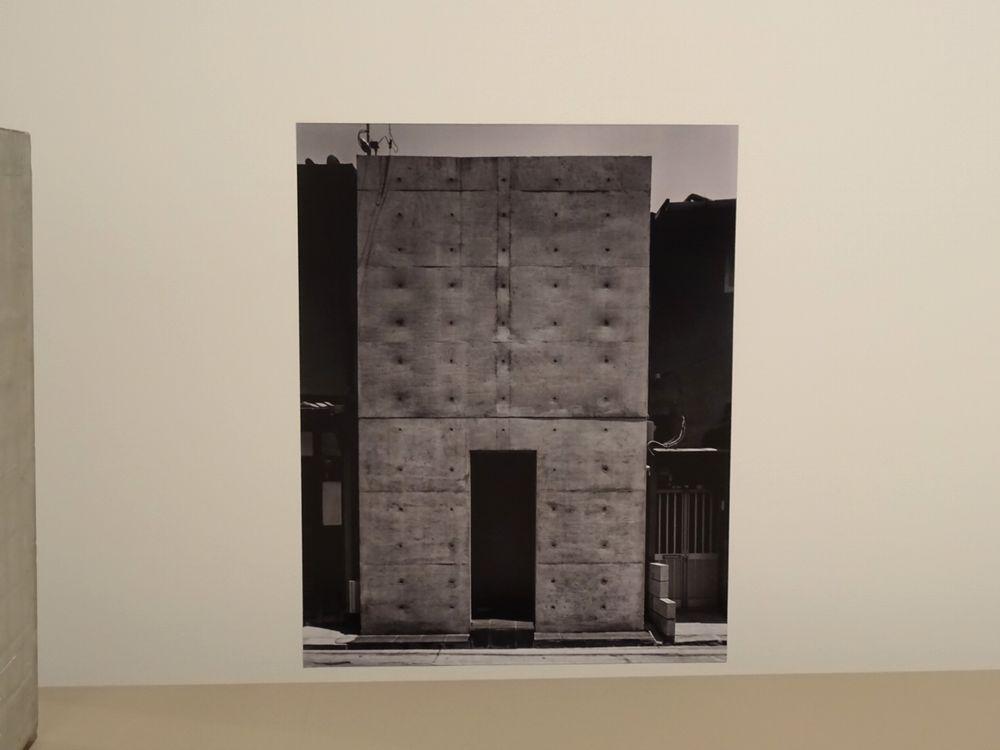

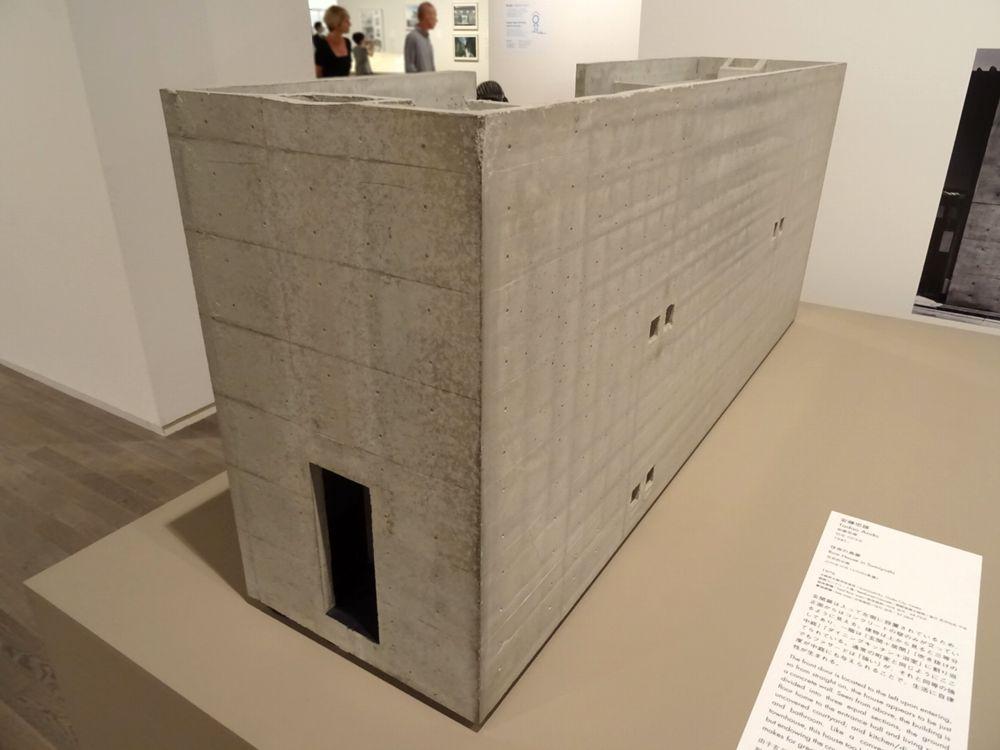

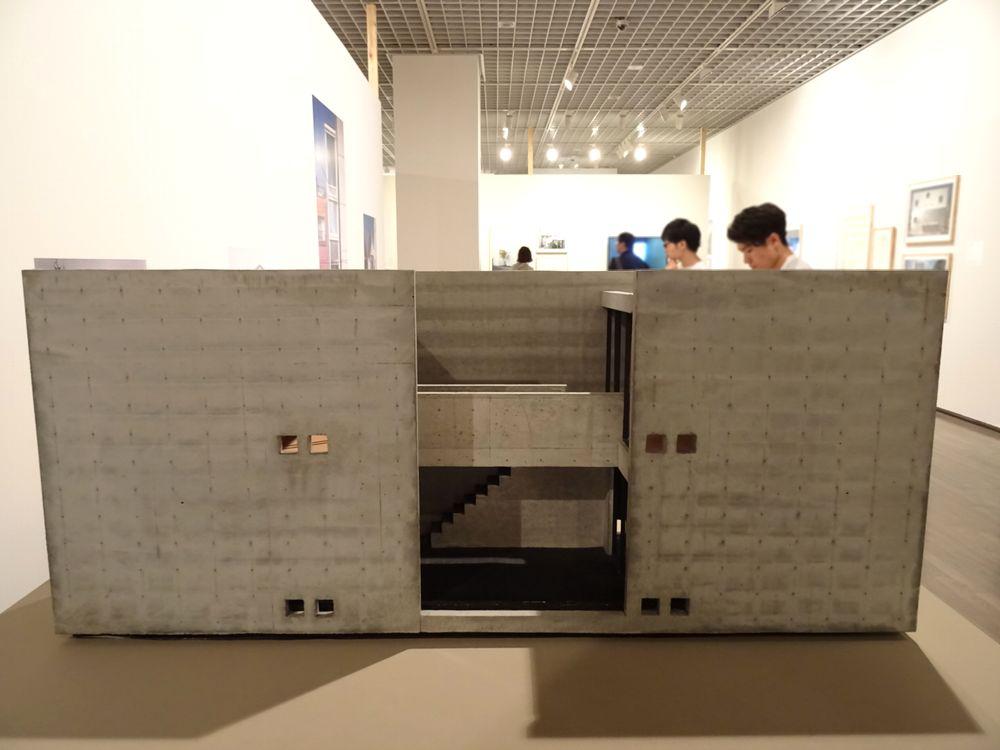

安藤忠雄「住吉の長屋」

安藤忠雄「住吉の長屋」

岸和郎「日本橋の家」

岸和郎「日本橋の家」

岸和郎「日本橋の家」

すきまの再構築

バブル崩壊後都心の地価が下がったことで若い世代を中心に利便性の高い都心に住む層が増加。

相続問題で細分化された小さな敷地に家を建てることで様々なすき間を持つ家が生まれました。

アトリエ・ワン「ミニ・ハウス」

西沢立衛「森山邸」

西沢立衛「森山邸」

藤本壮介「House NA」

藤本壮介「House NA」

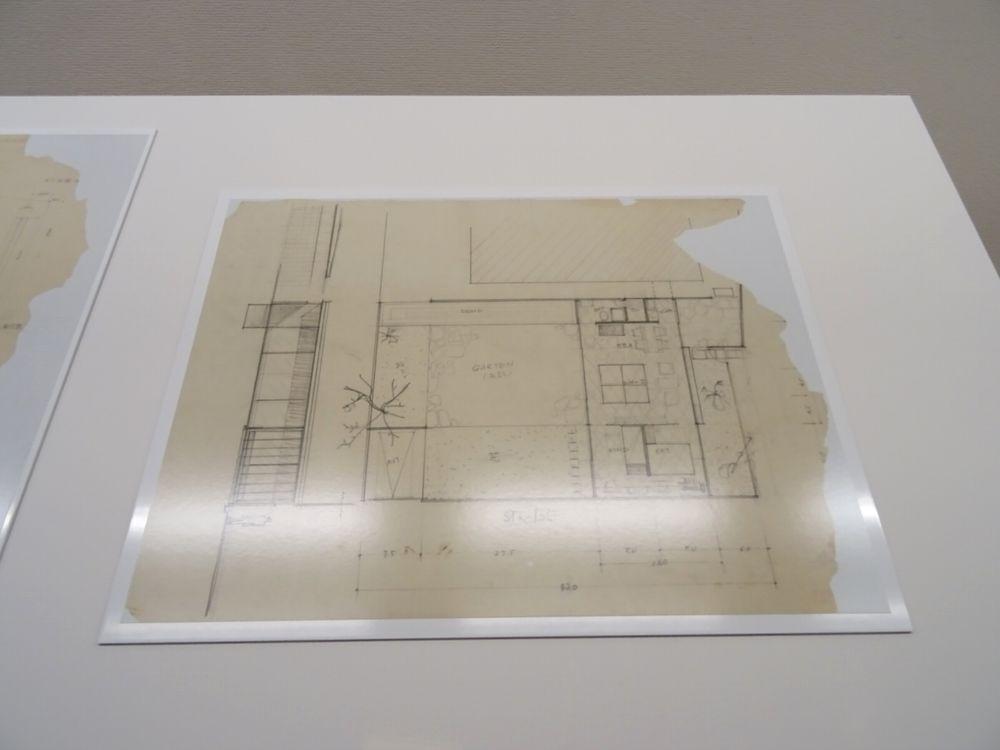

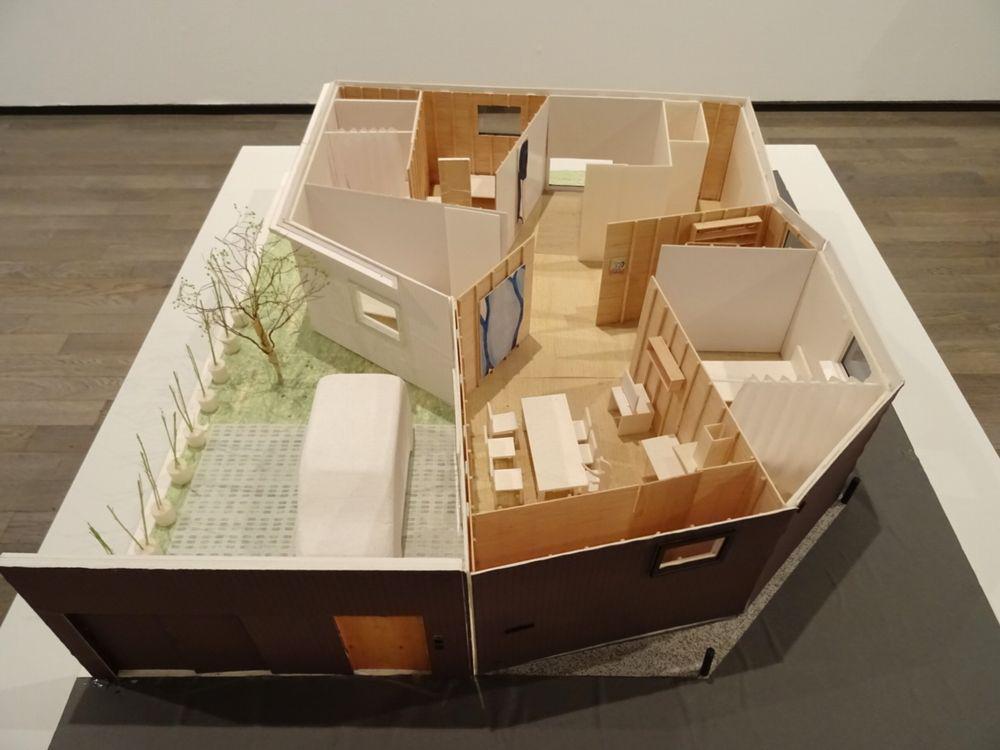

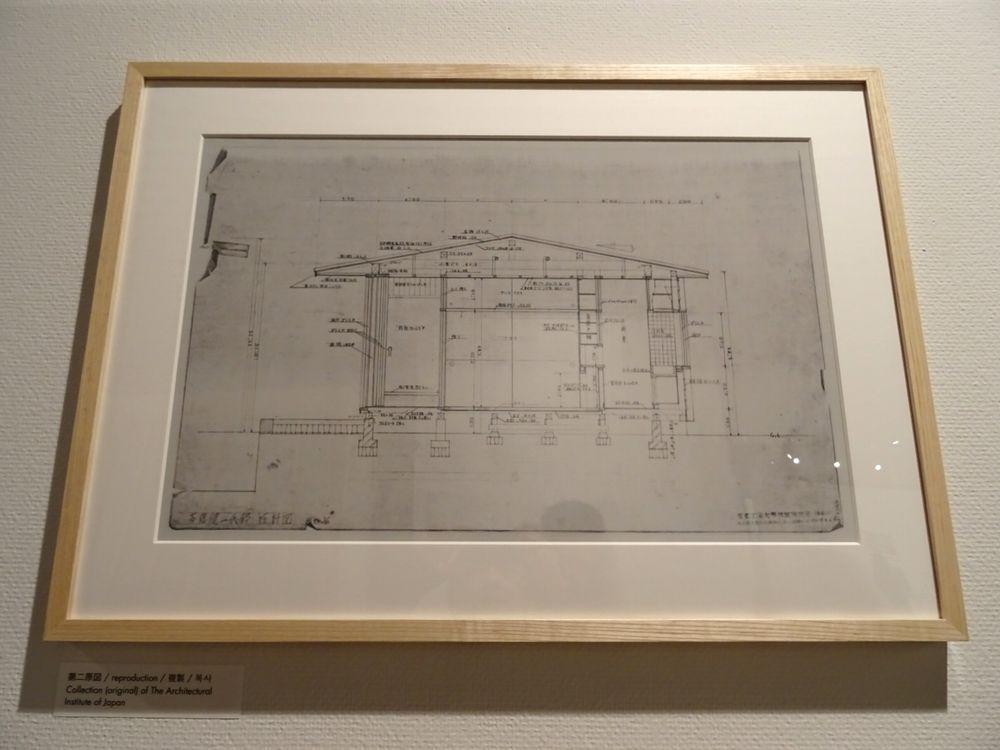

清家清「斎藤助教授の家」

部屋・縁側・簀の子・テラス・庭が一繋がりの空間となるように設計。

家の一部を宙に浮かせ緩やかな勾配と深い軒裏を設けることで建物全体に軽やさを与える家が生まれました。

清家清「斎藤助教授の家」

清家清「斎藤助教授の家」

清家清「斎藤助教授の家」

清家清「斎藤助教授の家」

清家清「斎藤助教授の家」