藤村龍至展 ちのかたち――建築的思考のプロトタイプとその応用

| 会期 | 2018年7月31日(火)~ 2018年9月30日(日) |

|---|---|

| 会場 | TOTOギャラリー・間 |

| 住所 | 東京都港区南青山1-24-3[地図] |

| アクセス | 乃木坂駅 徒歩1分 |

| 公式サイト | TOTOギャラリー・間 |

展覧会の内容

単純な形状を出発点に多量の模型で比較・検討を重ねる超線形設計プロセスを展開する藤村龍至氏の展覧会『藤村龍至展 ちのかたち――建築的思考のプロトタイプとその応用』へ行ってきました。

ソーシャルアーキテクトとして様々な社会問題に向き合いながら課題解決に取り組む藤村氏。

評論活動や教育活動に加え近年では市民を巻き込み現代に即した開かれた建築のあり方を模索してきました。

お金を出す国やクライアント・施設を利用する地域住民・建設に携わる専門家や職人など。

多様な関係者の声を聞き議論を重ねプロジェクトをまとめ上げていく建築家の仕事。

ゴールが最初に明確化されておらず設計過程で課題と共に見えてくるプロジェクトも少なくありません。

パッと見では分からない小さな変化が加えられた沢山の模型は要望や課題を少しずつ反映させたもの。

設計過程で見えてきた課題は関係者に随時フィードバックし調整を加える。

専門家として一方的に定義し片付けるのではなく十人十色の知恵を出し合いながら共に設計していく。

人々の思考力を引き出し意思決定をサポートする仕組みや場を作る力に感心させられます。

インプットとアウトプットのフロー・若手の教育・人の巻き込み方・AIの活用術など。

藤村氏の設計のプロセスを自分や世の中の仕事に活かせたらと考えさせられる展覧会でした。

展示風景

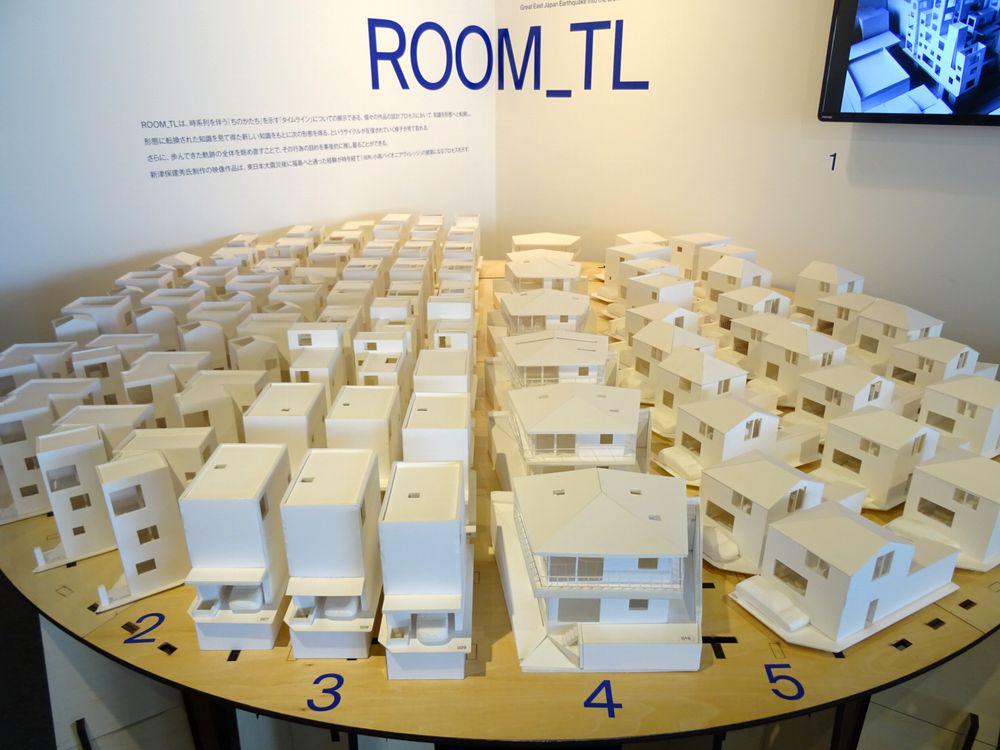

時系列を伴う”ちのかたち”を示すタイムラインについて展示した3階の展示室「ROOM_TL」

知識を形態へと転換し形態に転換された知識を見て得た新しい知識を基に次の形態を得る。

歩んできた軌跡の全体を眺め直すことでその行為の目的を事後的に推し量ることができます。

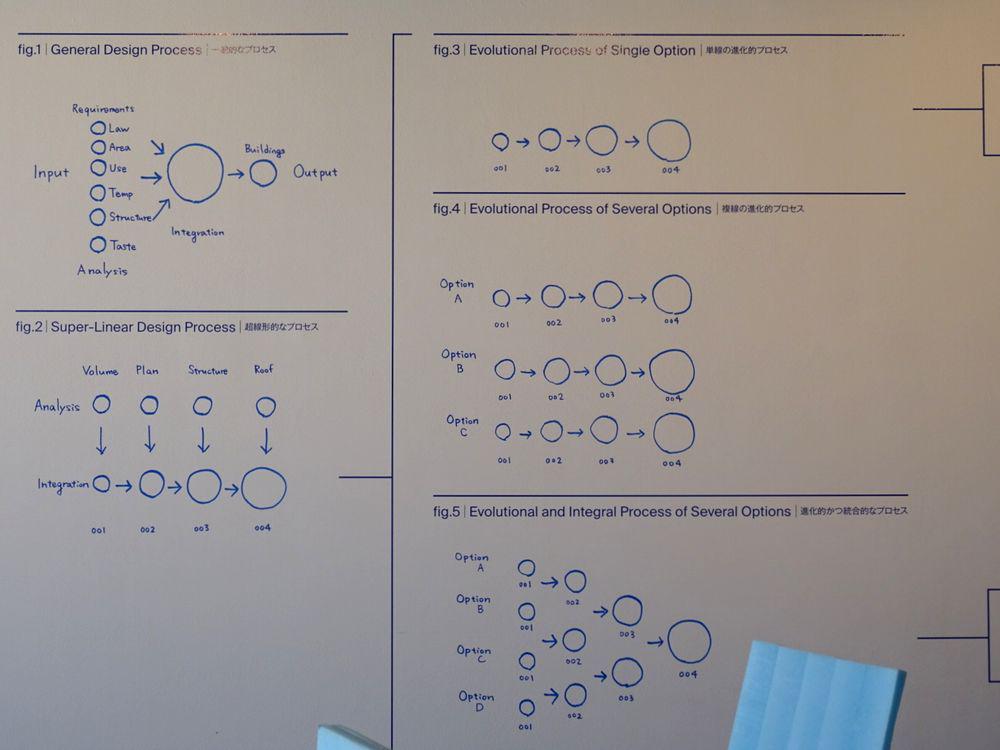

建築設計における5つのプロセスを紹介。

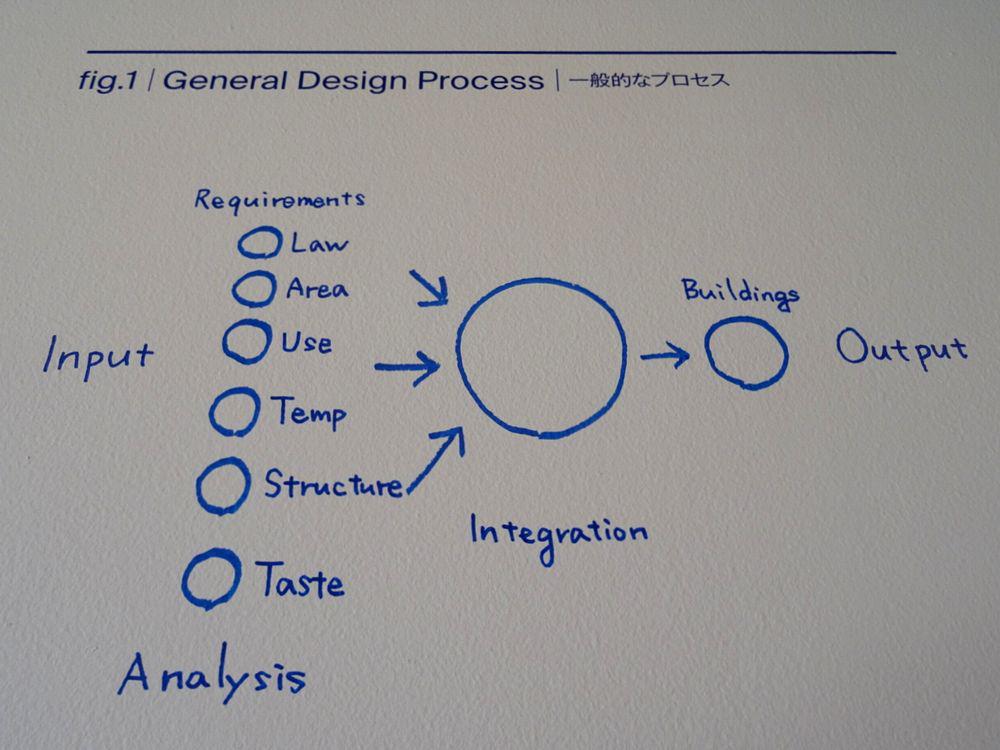

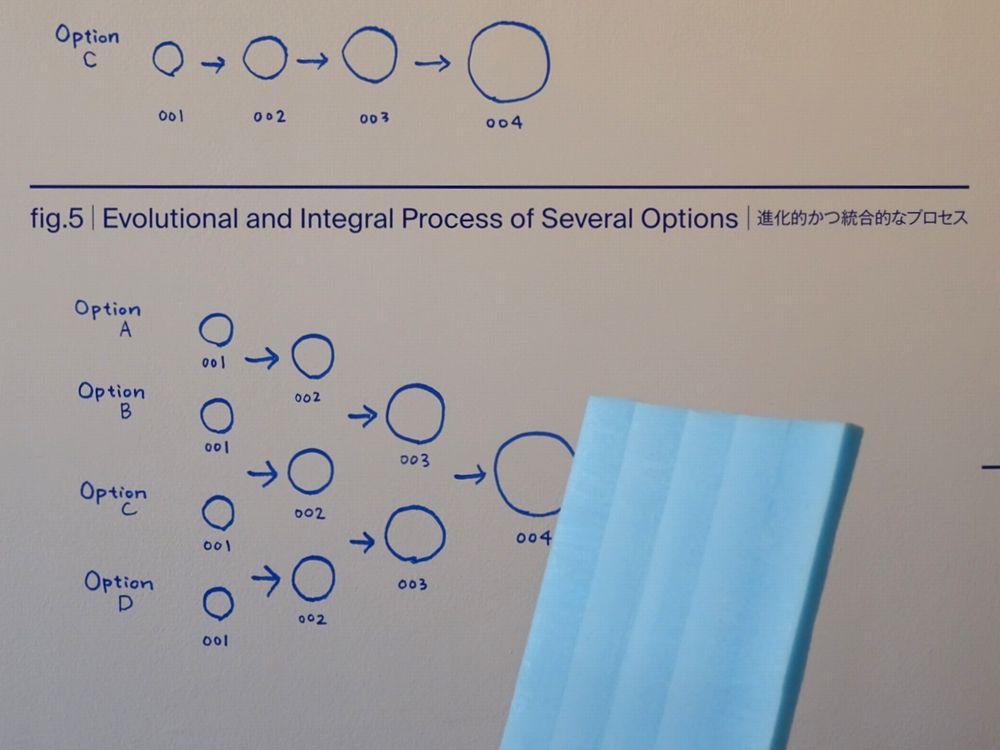

多数の知識をインプットした設計者がそれらを統合した1つのかたちを導く「一般的なプロセス」

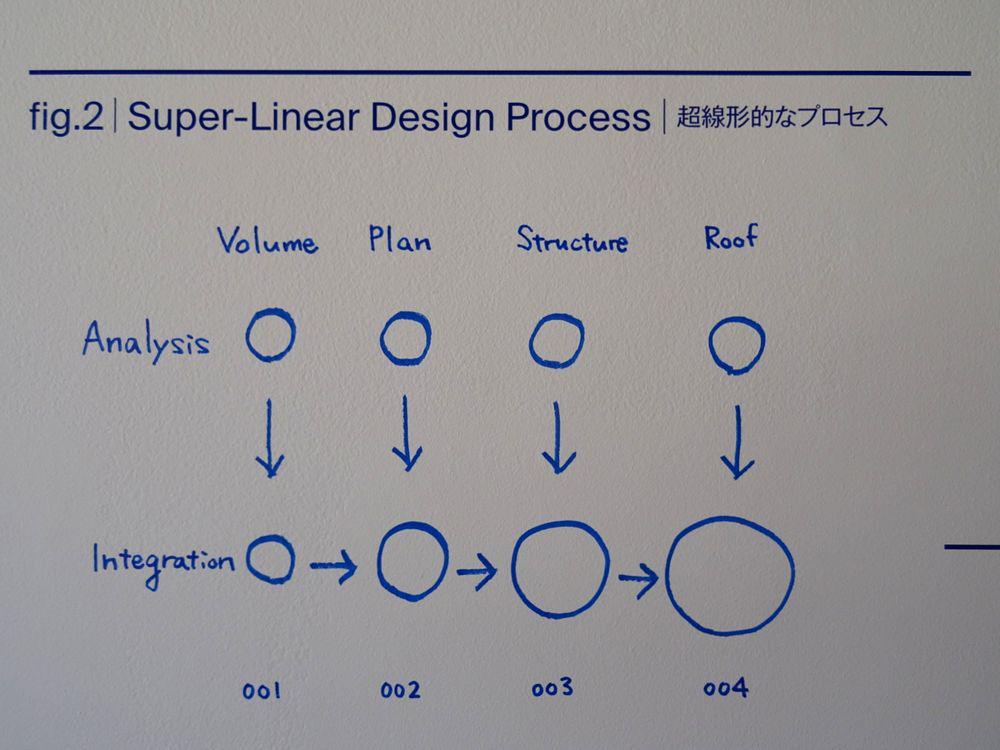

多数の知識のインプットを分解し”1つの新しい知識”について”1つの新しいかたち”を与えることを反復する「超線形的なプロセス」

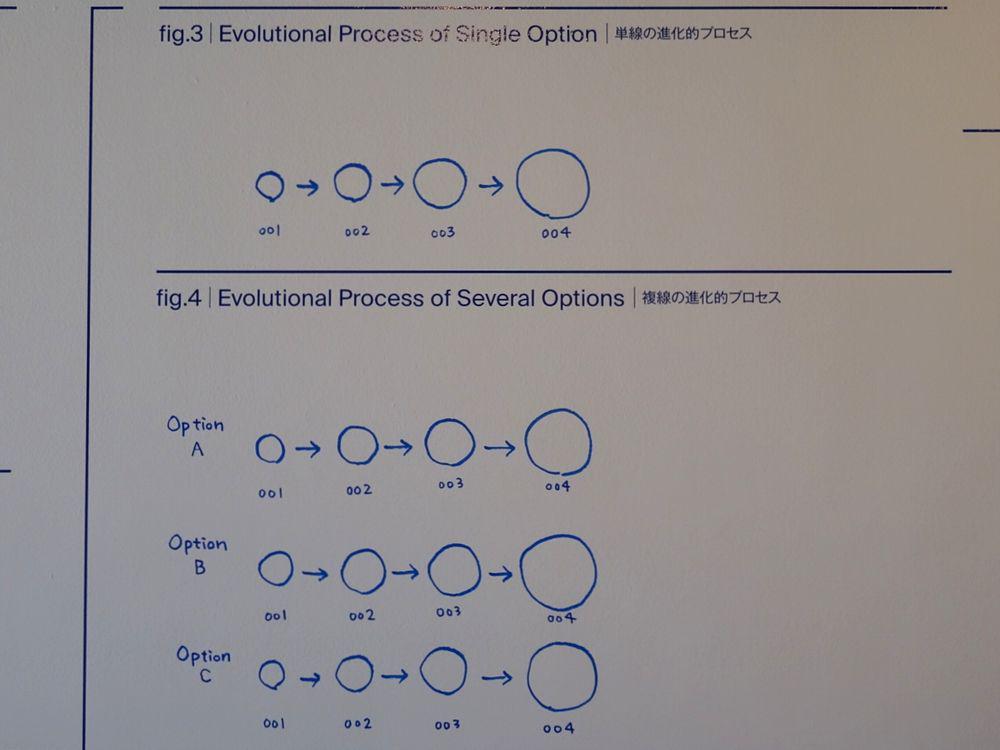

知識と形態の関係を可視化することで協働と創発がしやすい状態に導く「単線の進化的プロセス」

検討を複線で行うことで複数案の相互比較をしやすくし有益な競争を生じさせた「複線の進化的プロセス」

検討を複線で始め有益な競争を生じさせた上で類型化し段階的に統合して1つの形態を導く「進化的かつ統合的なプロセス」

東京都内の商店街に計画された集合住宅と店舗からなるビル「BUILDING K」

メガ・ストラクチャーを採用し空調機器や配管に覆われがちな外部空間を生活の場として取り戻しました。

東京郊外の住宅地に計画された個人住宅「ビルの家」「倉庫の家」「小屋の家」「家の家」

単純な形状を出発点に地形や地盤に合わせて少しずつ変化させながら設計しました。

東京都心から電車で1時間の計画住宅地に建つ5棟の販売用住宅「白岡ニュータウンプロジェクト」

東京の住宅地に建つ小さな集合住宅「Apartment S」「Apartment B」「Apartment N」

敷地の条件下で最大限の占有空間・採光・通風を獲得するための工夫が重ねられました。

集会所に新たな機能を加え地域の経営拠点として建て替えた施設「鶴ヶ島中央交流センター」

原発被災地に新しい仕事を生むための小規模多機能施設「小高パイオニアビレッジ」

生産年齢人口の拡大に繋げる日本再生のモデルを生み出す挑戦が行われています。

福岡県の郊外に新築移転した保育園「すばる保育園」

山並みと連動するように隆起した屋上が何とも愛らしい表情をしています。

大学院生10名の案を公開しながら設計を行う試み「鶴ヶ島太陽光発電所環境教育施設」

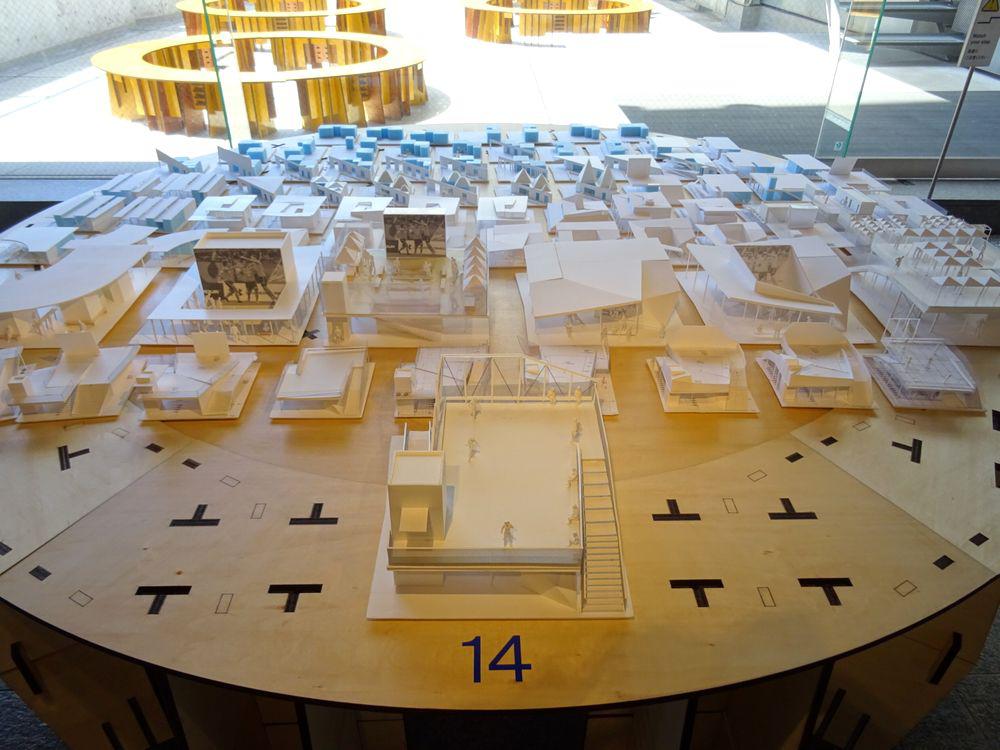

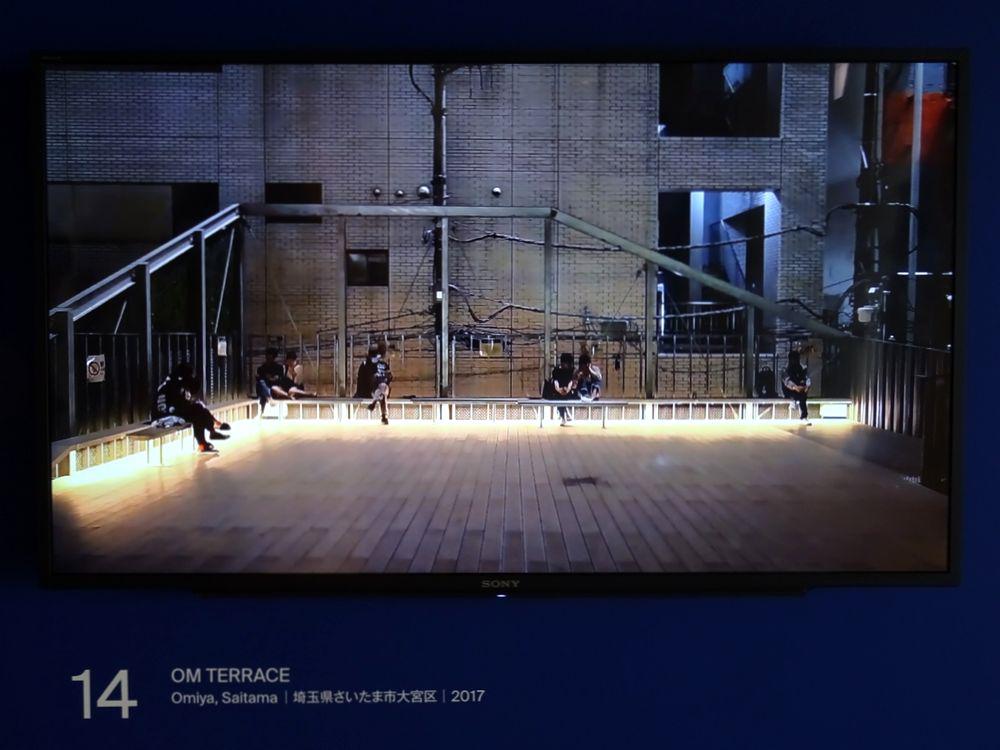

東京郊外の駅前に建つトイレ・レンタサイクル・屋上広場からなる公共施設「OM TERRACE」

公開型の意見交換会を6回開催し地元のまちづくり団体や商店街の関係者と共に設計しました。

”椅子”を多言語でGoogle画像検索した結果をマージしたグローバルチェアを設計する試み「G Chair」

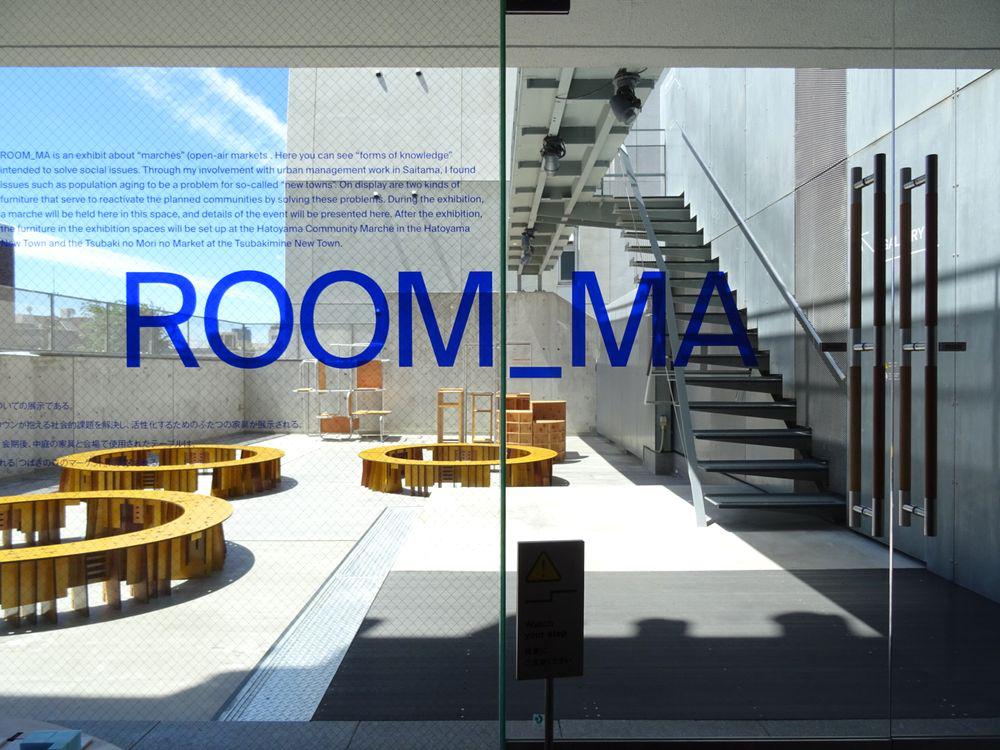

社会的課題の解決のための”ちのかたち”としてのマルシェについて展示した中庭「ROOM_MA」

高齢化が著しいニュータウンが抱える社会的課題を解決し活性化するための家具を制作しました。

埼玉県所沢市の椿峰ニュータウンで開催されるマルシェで使用予定の家具「離散空間家具T」

埼玉県鳩山町の鳩山ニュータウンにある公共施設で使用予定の家具「離散空間家具H」

これからの”ちのかたち”を予見する離散空間について展示した4階の展示室「ROOM_DS」

これからの公共空間がいかなる構造を取り得るかという根源的な問いに応える空間モデル。

接続可能性と切断可能性が共存する離散空間をデジタル・ファブリケーションを活用し制作しました。

「G Chair」で使用したデータの深層学習により椅子の形を生成する試み「Deep Learning Chair」

今回の展覧会そして最新のプロジェクトと論考を収録した 書籍 の制作プロセス。

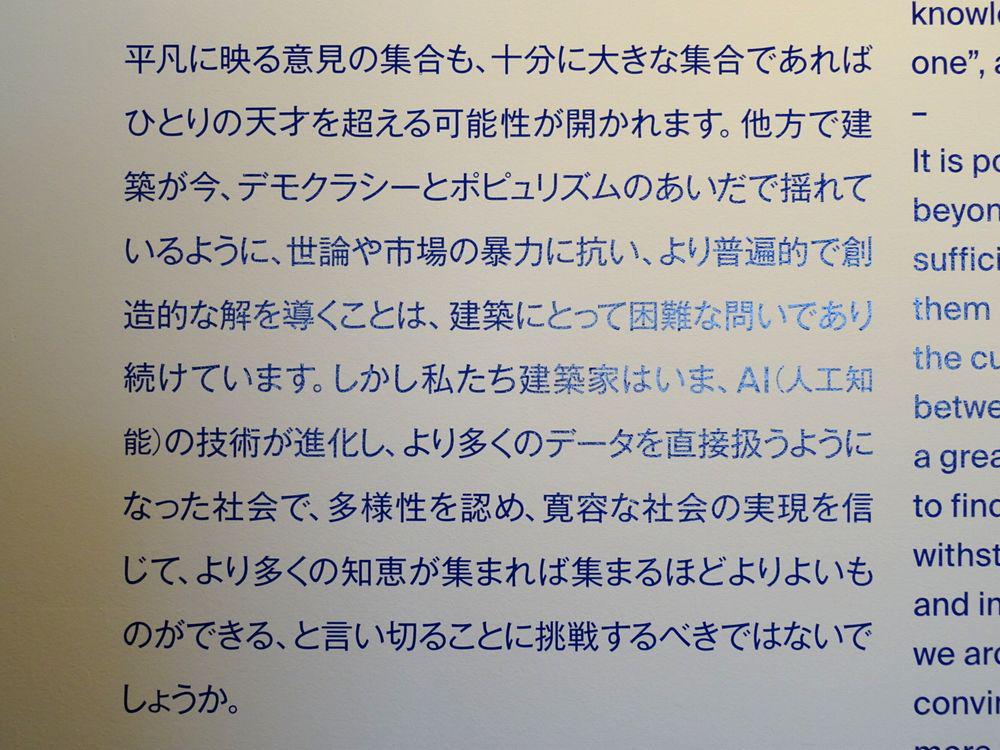

「平凡に映る意見の集合も、十分に大きな集合であれば、一人の天才を超える可能性が開かれます。

他方で建築が今、デモクラシーとポピュリズムの間で揺れているように、世論や市場の暴力に抗い、より普遍的で創造的な解を導くことは、建築にとって困難な問いであり続けています。

しかし私たち建築家は今、AI(人工知能)の技術が進化し、より多くのデータを直接扱うようになった社会で、多様性を認め、寛容な社会の実現を信じて、より多くの知恵が集まれば集まるほどより良いものができる、と言い切ることに挑戦するべきではないでしょうか。」

講演会

| 日程 | 2018年8月9日(木) |

|---|---|

| タイトル | ちのかたち |

今回の展覧会や建築への取り組みについての話を簡単にまとめます。

原発と被災地へ通うこと7年

第二次世界大戦後に広島の復興計画に携わった丹下健三のプロジェクトの歴史を辿り想いを重ねた。

被災地に必要なのはそこで生きる人々の仕事を作る場所だという答えに辿り着いた。

日本の朽ちるインフラ問題

高度経済成長期に建設された多くのインフラが築50年を迎える2020年以降は老朽化による崩壊事故の多発が予想される。

建築財政縮小や人口減少を考えるとこれまで建てたものを少しずつ減らしていかなければいけない。

AI時代の仕事と働き方

AIを活用することで自分が思い付かないアイデアや新しい造形を生み出すことが出来る。

人間と機械のコラボレーションによりお互いのやるべきことが見えてくる。

設計プロセスの歴史

「個人での設計 → 集団での設計 → AIでの設計」「記号としての設計 → 連続性を持たせる設計」へと変化してきた。

線を引くことがリサーチになり線を引くことで歴史や課題が見えてくる。

「超線形設計プロセス」を構成する3つの要素

演繹:一般的・普遍的な前提から、個別的・特殊的な結論を得る論理的推論の方法。

帰納:個別的・特殊的な事例から、一般的・普遍的な規則を見い出す論理的推論の方法。

アブダクション:個別の事象を最も適切に説明しうる仮説を導き出す論理的推論の方法。